シン・キクラゲ144㎥栽培室の環境調整

福知山栽培工場:各成長期に合ったベスト環境制御プロセスの考察

Ver250903K.F Confidential

シン・キクラゲ 成長ステージ別最適環境

| 成長ステージ | CO₂濃度 (ppm) | 温度 (℃) | 湿度 (%RH) | 風 (換気) | 照度 (lx・時間) |

| 菌糸伸長期 | 1,000~2,000 | 24~28 | 65~75 | 無風~弱風(2h/20m³/h) | 0(遮光) |

| 菌糸熟成期 | 800~1,500 | 25~27 | 70~75 | 微風(4h/30m³/h) | 0(遮光) |

| 原基形成期 | 500~800 | 23~26 | 85~90 | 中風(6h/50m³/h) | 200~500 lx(6~10h) |

| 子実体成長期 | 600~1,200 | 22~25 | 85~90 | 中~強風(連続/60m³/h 以上) | 300~700 lx(8~12h) |

| 収穫・維持期 | 800~1,200 | 22~25 | 80~85 | 中風(断続的) | 200~500 lx(6~10h) |

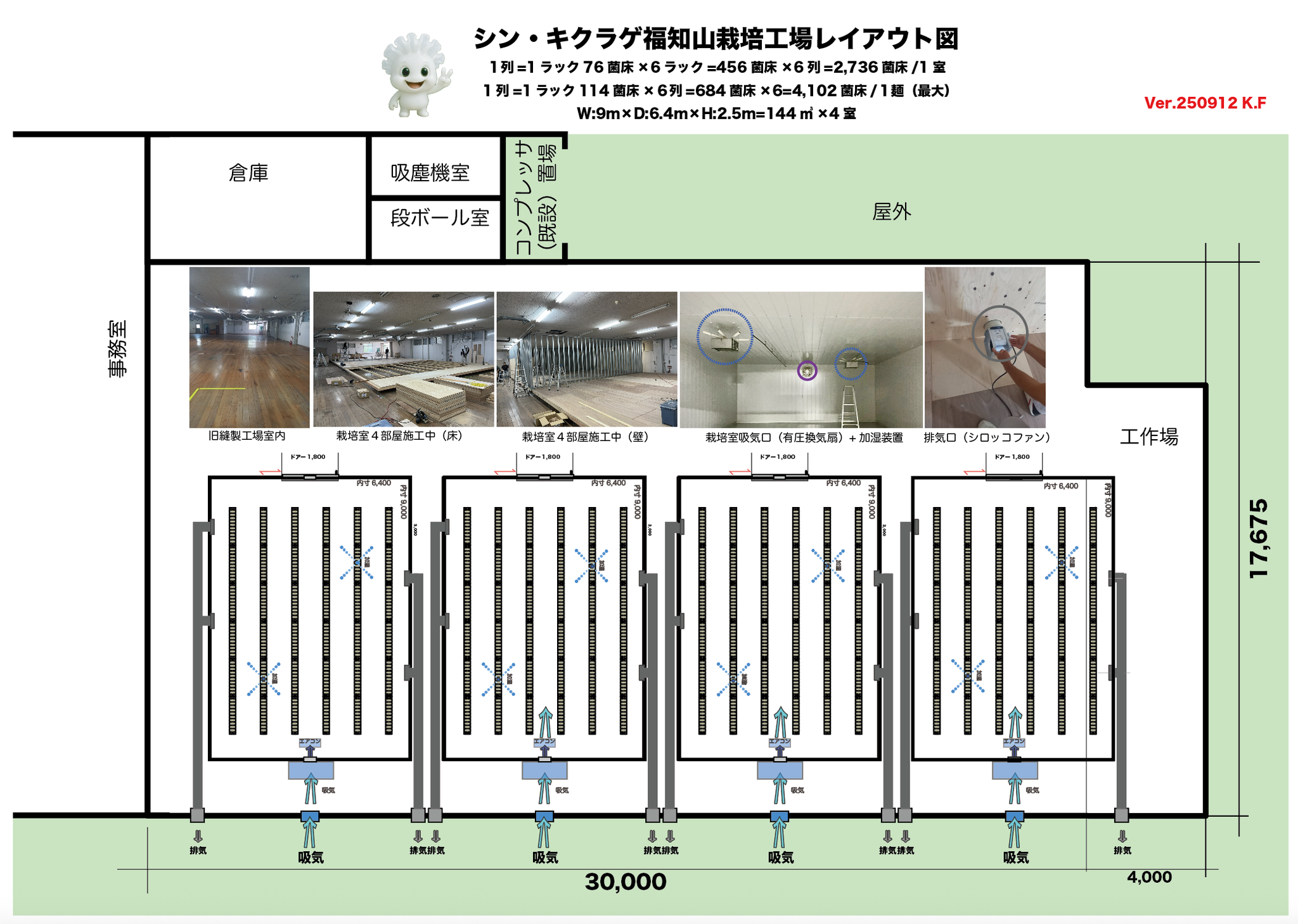

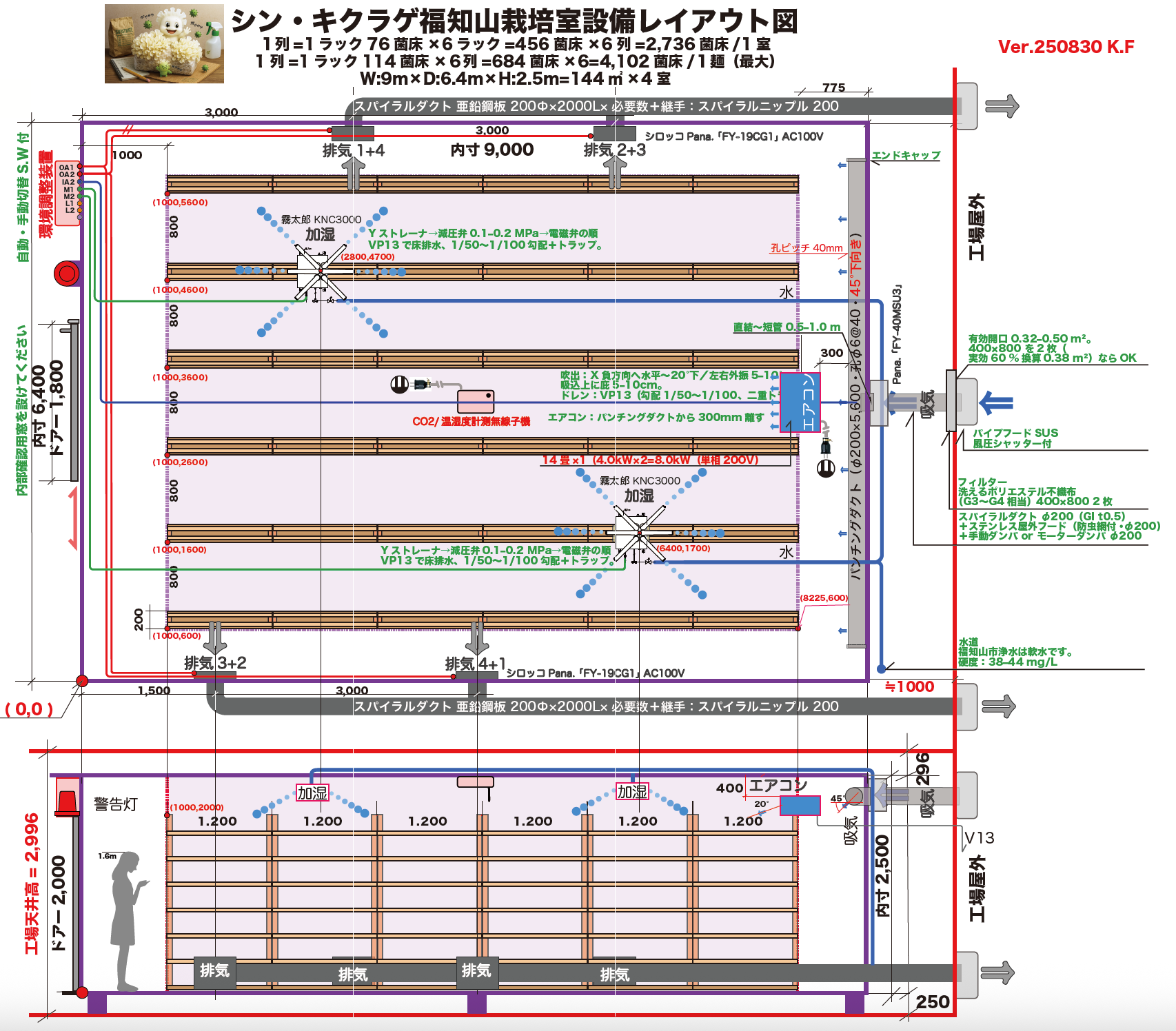

#2:144㎥栽培室(本件)の環境調整の考察

直径10cm長さ20cmの白いキクラゲ菌床を144立方メートルの栽培室で4,000本栽培

W:9m × D:6.4m × H:2.5m =144㎥

各成長期に合った環境制御プロセスの考察

キノコ菌は菌床で栽培しますが、大量のCO2を排出します。

この理由を下記に説明します。

菌床栽培において キノコ菌(担子菌類の菌糸)が成長する際にCO₂を発生させるメカニズム を、化学的な反応の流れとして整理。

1. 基本原理:呼吸による有機物の酸化分解

キノコ菌は植物のように光合成はできず、徹底した従属栄養生物です。

菌床内の炭水化物やリグニン・セルロースなどを分解し、呼吸(有酸素呼吸・嫌気呼吸) によりエネルギーを得ます。

一般的な有酸素呼吸の反応式

C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 → 6 CO_2 + 6 H_2O + エネルギー(ATP)

- 菌床中のデンプン、セルロース、ヘミセルロースなど → グルコースなど単糖 に分解

- それを解糖系 → クエン酸回路(TCA回路) → 電子伝達系で酸化

- 最終的に CO₂と水 が生成される

2. 各過程でのCO₂発生ポイント

(1) 酵素分解段階(菌糸が基質に作用)

- セルラーゼ、ヘミセルラーゼ、リグニナーゼ、アミラーゼなどの分解酵素を分泌

- 複雑な高分子(セルロース・リグニン・デンプン)を単糖(グルコース等)に分解

- この段階ではまだCO₂はほぼ発生しないが、分解基質が呼吸に使える形に変換される

(2) 解糖系(Embden-Meyerhof-Parnas経路)

- グルコース (C₆H₁₂O₆) → ピルビン酸 (C₃H₄O₃) に分解

- ATP 2分子とNADHが生成

- この段階ではCO₂はほぼ出ない

(3) ピルビン酸脱炭酸反応

- ピルビン酸 → アセチルCoAに変換

- このとき CO₂ 1分子/ピルビン酸1分子 発生

- ここがCO₂発生の最初の大きなステップ

(4) クエン酸回路(TCA回路)

- アセチルCoAがオキサロ酢酸と結合し、クエン酸に → 一連の酸化還元反応でATPとNADH生成

- 各サイクルで 2分子のCO₂ が発生

- したがって、グルコース1分子からTCA回路を経て 合計6分子のCO₂ が放出される

(5) 電子伝達系(酸化的リン酸化)

- NADHやFADH₂から電子を受け取り、最終的に酸素を還元 → 水(H₂O)を生成

- この段階ではCO₂は出ないが、大量のATPを得る

3. 嫌気的代謝のケース(酸素不足時)

菌床が過密・換気不十分だと、局所的に嫌気状態になり:

- ピルビン酸 → エタノール + CO₂ (アルコール発酵様)

- ピルビン酸 → 乳酸 (乳酸発酵)

などが起こることがある。

👉 そのため、換気不足の栽培室ではエタノール臭が発生する場合がある。

4. 成長過程とCO₂発生の関係

- 菌糸伸長期:基質分解と呼吸が活発 → CO₂放出が最大

- 菌糸熟成期:代謝安定、発生量はやや低下

- 原基形成期:CO₂濃度の低下がトリガーになる(CO₂が多いと原基形成が抑制)

- 子実体成長期:再び呼吸活発化 → CO₂発生量が増加する

5. まとめ

菌床栽培でのCO₂発生は、

- 菌糸が基質中の糖を分解 → 解糖系 → ピルビン酸脱炭酸 → TCA回路での酸化

という一連の呼吸反応で生じます。

特に ピルビン酸→アセチルCoA と TCA回路 がCO₂発生の主要ステップです。

A:栽培で排出されるCO2濃度

各成長期と収穫を4クールでの排出CO2濃度、栽培最適値表

| クール | 成長期 | 推定CO2発生量 (L/h) | 無換気での濃度上昇 (ppm/h) | 推奨室内CO2 (ppm) | 推奨換気量 (m³/h) |

| 1〜4 | 菌糸伸長期 | 522.0 | 3622.0 | 1500 | 483.0 |

| 1〜4 | 菌糸熟成期 | 313.0 | 2173.0 | 1100 | 460.0 |

| 1〜4 | 原基形成期 | 626.0 | 4346.0 | 650 | 2721.0 |

| 1〜4 | 子実体成長期 | 1043.0 | 7243.0 | 900 | 2173.0 |

人体に影響を及ぼすCO2濃度

人体に影響を及ぼす二酸化炭素(CO2)濃度は次の通りです:

- 400~1,000 ppm:通常の室内空間のCO2濃度。通常は健康上の問題は生じない。

- 1,000~2,000 ppm:不快感や集中力の低下が生じることがある。

- 2,000~5,000 ppm:頭痛、眠気、集中力の低下、不快感、増加した心拍数や軽度の吐き気を引き起こす可能性がある。

- 5,000 ppm以上:これは労働安全衛生基準での作業環境としての許容限界濃度です。これを超えると重度の健康障害のリスクが高まる。

- 40,000 ppm以上:生命に危険を及ぼす可能性があり、数分以内に意識を失うことがある。

我々が日々生活する外気のCO2濃度は概ね420ppmです。

排出されるCO2濃度:前提条件がないと厳密計算はできないため、以下の保守的な仮定で「排出CO₂量(推定)」「無換気での濃度上昇(ppm/h)」「期ごとの最適目標値(ppm)」「その目標を保つための必要換気量(m³/h)」を、4クール(4回の収穫)×各成長期で整理。

読み方

- 推定CO₂発生量 (L/h):4,000本全体が1時間に発生させるCO₂量の推定

- 無換気での濃度上昇 (ppm/h):144 m³の室内にCO₂がどれだけ増えるか(参考)。この値が大きいほど、換気が不可欠

- 推奨室内CO₂ (ppm):各期の目安(中点)。レンジは下の「推奨レンジ」を参照

- 推奨換気量 (m³/h):外気420 ppm前提で、目標ppmを維持するために必要な定常時の排気量(=給気量)

推奨レンジ(白いキクラゲ)

- 菌糸伸長期: 1,000–2.000 ppm(目安中点 1500 ppm)

- 菌糸熟成期: 800–1.500 ppm(目安中点 1100 ppm)

- 原基形成期: 500–800 ppm(目安中点 650 ppm)

- 子実体成長期: 600–1.200 ppm(目安中点 900 ppm)

白いキクラゲ環境表(CO₂/温度/湿度/風/照度)(原基期は低CO₂がトリガー)

| 成長ステージ | CO₂濃度 (ppm) | 温度 (℃) | 湿度 (%RH) | 風 (換気) | 照度 (lx・時間) |

| 接種~菌糸伸長期 | 1,000~2,000 | 24~28 | 65~75 | 無風~弱風(2h/20m³/h) | 0(遮光) |

| 菌糸熟成期 | 800~1,500 | 25~27 | 70~75 | 微風(4h/30m³/h) | 0(遮光) |

| 原基形成期 | 500~800 | 23~26 | 85~90 | 中風(6h/50m³/h) | 200~500 lx (6~10h) |

| 子実体成長期 | 600~1,200 | 22~25 | 85~90 | 中~強風(連続/60m³/h 以上) | 300~700 lx (8~12h) |

| 収穫・維持期 | 800~1,200 | 22~25 | 80~85 | 中風(断続的) | 200~500 lx (6~10h) |

栽培照明については別途検討とします。

計算に用いた主な仮定(透明性のために明記)

- 菌床形状:直径10 cm × 長さ20 cmの円柱 → 体積 ≈ 1.571 L/本

- 湿潤かさ密度:0.83 kg/L(おが粉主体ブロックの典型域)→ 約1.30 kg/本

- 総菌床質量:1.30 kg/本 × 4,000本 = 約5,200 kg

- 室内容積:144 m³(= 144,000 L)

- 外気CO₂:420 ppm(郊外の目安)

- CO₂発生速度(白キクラゲ、保守的中庸値)

- 菌糸伸長期:0.10 L/kg・h

- 菌糸熟成期:0.06 L/kg・h

- 原基形成期:0.12 L/kg・h

- 子実体成長期:0.20 L/kg・h

(食用担子菌の文献域を踏まえた保守的レンジの中点相当。実機では菌床配合や温度で上下します)

- 換気量の算出:定常質量収支より

現場での使い所(ポイント)

- 表の**「無換気での濃度上昇 (ppm/h)」が大きい* → 連続換気+局所排気の必要性が高いサイン

- 原基形成期はレンジが低い(500–800 ppm)。この期だけ換気量を増やす or CO₂希釈運転に切り替えるのがコツ

- 子実体成長期は再び代謝が上がるため、CO₂管理と加湿・送風のバランス調整が歩留まりに直結

4クールの意味:1菌床で4回の収穫が出来る想定

キノコの「クール(flush, cropping cycle)」とは、1つの菌床から子実体を発生させ、収穫し、次の発生を待つサイクルを指します。

🔹 1クールの流れ

- 原基形成 → 子実体発生 → 成長 → 収穫(数日〜2週間程度、種類や条件によって変動)

- 収穫後、菌床にまだ栄養分が残っていれば、水分や温度・CO₂条件を再調整することで 再び原基が形成され、次の子実体群が出てくる。

🔹 白いキクラゲの場合

- 菌床1本から 複数回の発生(flush) が可能

- 一般的には 3〜4回程度(施設条件や菌床の充実度による)

- 回数を重ねるごとに収量は減少(1クール目 > 2クール目 > 3クール目 > 4クール目…)

- 最終的に栄養が枯渇し、雑菌リスクも高まるため廃床する

🔹 まとめ

- 「4クール栽培」とは、1菌床から4回の収穫を得る設計を意味します

- したがって「4000本×4クール」なら、最大で「延べ16,000回分の収穫チャンス」があるイメージです

- ただし実際には後半のクールでは収量が落ちるため、総収穫量は1クール目の4倍にはならない点に注意が必要です

使い方のヒント

- 例えば「1菌床あたり累計400g」が実績なら、各クールの目安は

- 1st ≈ 180g

- 2nd ≈ 120g

- 3rd ≈ 72g

- 4th ≈ 28g

- 実際は品種・培地配合・温湿度やCO₂管理、洗い出し(リハイドレーション)のうまさで変動します。

- もし実測データ(各クールの重量ログ)があれば、その分布にフィットさせて自社プロファイルを算出し、収量予測やROI表に直結できます。必要ならテンプレを用意します。

| 収量割合 | % |

| 1st Flush | 45 |

| 2nd Flush | 30 |

| 3rd Flush | 18 |

| 4th Flush | 7 |

B:各期の最適CO2濃度について

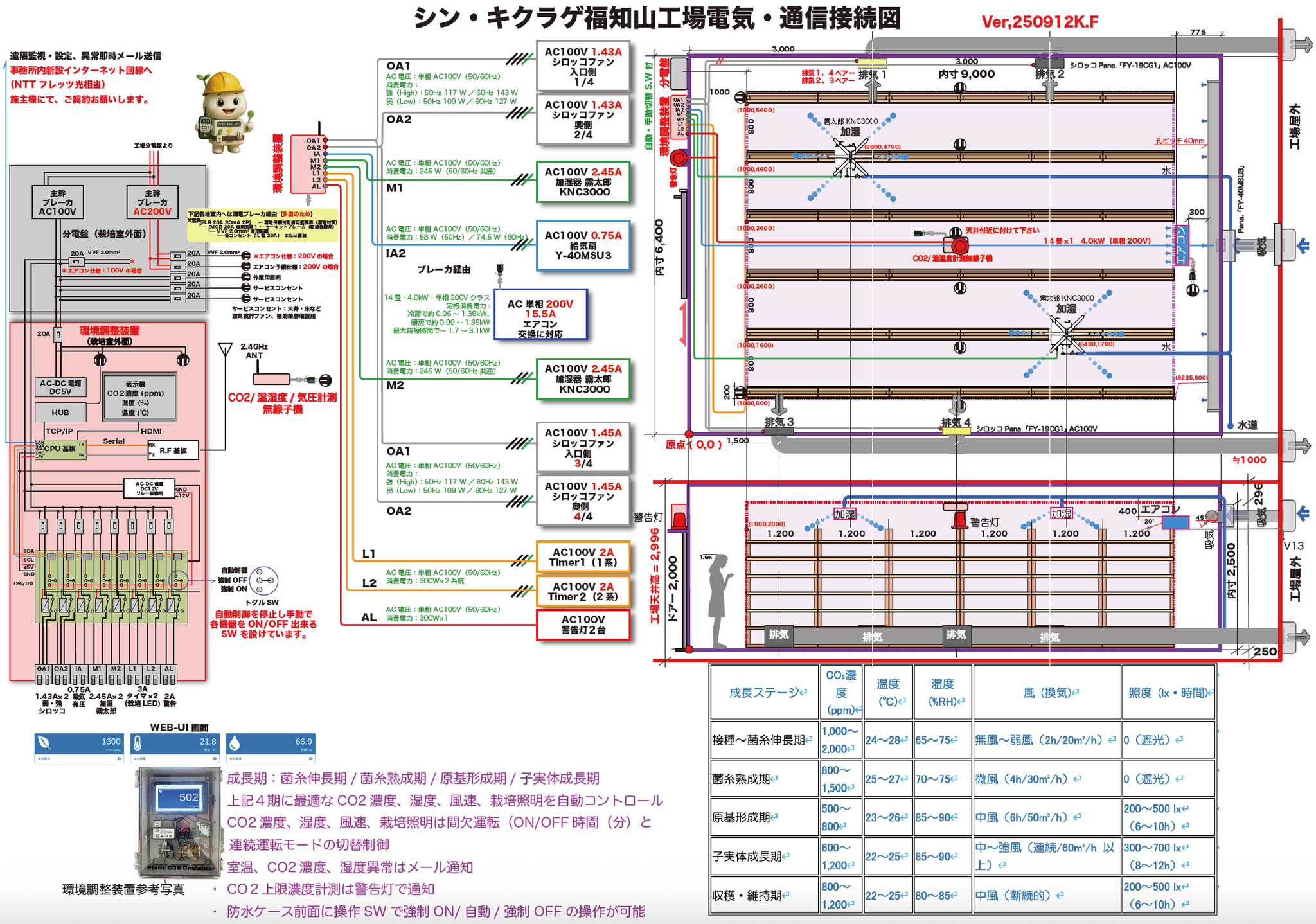

各成長、収穫期に最適なCO2濃度を維持するために Pana. FY-40MSUSによる吸気1箇所 、Pana. FY-190CG1 シロッコファン4台で排気する場合の適切な運転制御について

「各期の最適CO₂」を維持するための、実務向けの運転制御案をまとめました(関西=60Hz想定。50Hz域の数値も括弧で併記)。

前提(機器の公称性能)

- 吸気:Panasonic 有圧換気扇 FY‑40MSU3

排気時 3020 m³/h・給気時 3100 m³/h(60Hz。50Hzは 2590/2650 m³/h)、消費74.5 W(60Hz)。静圧–風量曲線あり。

- 排気:Panasonic ミニシロッコ FY‑19CG1 ×4台

風量 931 m³/h(60Hz, 1台)〔50Hz: 947〕、消費143 W(60Hz)、強・弱速調可能、適用ダクト径φ200、適用スイッチ FY‑SW81W。 (Panasonic Corporation, Yahoo!ショッピング)

- 風量コントロール(推奨):単相100V 有圧換気扇用 FY‑SCS05(70–100%可)をFY‑40MSU3に適用。 (Panasonic Corporation)

60Hz域の合計能力目安

吸気:FY‑40MSU3 = 3100 m³/h(SCS05で2170–3100調整)

排気:FY‑19CG1 = 931×4=3724 m³/h(段数: 1台=931 / 2台=1862 / 3台=2793 / 4台=3724)

必要換気量(CO₂目標を守るための目安)

4000本(直径10cm×長さ20cm/本、総質量≈5.2t想定)時の発生量から逆算した必要換気量(144 m³室)。

- 菌糸伸長期(目標1500 ppm):≈ 480 m³/h(≈3.35 ACH)

- 菌糸熟成期(目標1100 ppm):≈ 460 m³/h(≈3.20 ACH)

- 原基形成期(目標650 ppm):≈ 2720 m³/h(≈18.9 ACH)

- 子実体成長期(目標900 ppm):≈ 2170 m³/h(≈15.1 ACH)

(※モデル計算。現場の発熱/温度で上下します)

運転制御の考え方(CO₂+差圧の二重制御)

- CO₂制御:各期の**目標値±ヒステリシス(±50 ppm)**で段制御+時間比例(デューティ)制御。

- 差圧制御:室内を−2〜−5 Paの微負圧に保つ(外気汚染・胞子逆流の抑制)。

→ 排気合計 ≧ 吸気合計(5〜10%多め)を基本に、差圧センサーで微調整。

期別の具体的ステージ例(60Hz想定)

(S=FY‑40MSU3、E=FY‑19CG1。Eは“強/弱”切替+ON/OFF。SはFY‑SCS05で70–100%)

1) 菌糸伸長期(1500 ppm) 必要≈480 m³/h

- 目安:S=OFF、E=1台(弱 or デューティ30–50%)

- CO₂>1550ppmが5分継続 → E1 強 → E2 弱まで段上げ

- CO₂<1450ppmが5分継続 → 段下げ(Eデューティ↓)

※流量が過大になりやすいので**時間比例制御(例:周期5分、最小ON60秒)**で微量換気にする。

2) 菌糸熟成期(1100 ppm) 必要≈460 m³/h

- 目安:S=OFF、E=1台(弱/デューティ40–60%)

- トリガは伸長期と同様(±50 ppm、5分判定)

3) 原基形成期(650 ppm) 必要≈2720 m³/h(高換気)

- 目安:S=85–100%(≈2630–3100)、E=3台 強(2793)

→ 排気>吸気をわずかに確保(微負圧)。

- CO₂>700ppm(5分)→ E=4台 強

- CO₂<600ppm(5分)→ S=80–85%またはE=3台 強→2台 強+1台 弱に落とす

4) 子実体成長期(900 ppm) 必要≈2170 m³/h

- 目安:S=75–85%(≈2320–2630)、E=2台 強(1862)〜3台 強(2793)

- まず S=80% + E=2台 強で開始 → CO₂>950ppm(5分)でE=3台 強

- CO₂<850ppm(5分)→ S=75% or E=2台 強(デューティ80→60%)

50Hz地域のとき:S満流量が2650 m³/hなので、原基期はS=100% + E=3台 強(必要に応じ4台)を基本に。数値は上の段替えより一段高めを目安に。

実装メモ

- 配線/部材

- FY‑40MSU3 → FY‑SCS05で70–100%可変(位相制御)。 (Panasonic Corporation)

- FY‑19CG1 → FY‑SW81W等で強/弱切替、台数制御はリレー/コンタクタで段運転。 (Panasonic Corporation, Yahoo!ショッピング)

- 保護:モータ保護のため最小ON/OFF 60秒以上。頻繁な再起動は避け、5分周期の時間比例を推奨。

- センサー:CO₂は上下2点(例:0.6 mと1.5 m)、移流撹拌用の循環ファンを併用。

- 差圧:給気/排気のバランスが崩れたら、差圧優先でS or Eを微修正(−2〜−5 Paに収める)。

- シャッター/逆止:逆流防止を必ず設置(電気式 or 重力式)。

- 周波数:地域の50/60Hzで公称風量が変わるため、初期段設定は地区に合わせて1段補正。

C:菌床を最適に栽培するための湿度

加湿器(霧太郎 KNC3000)2台により室内の湿度は、何%程度に設定するのがベストか?吸気、排気装置も作動している条件

吸排気が動いている前提で、白いキクラゲ(Tremella)の各期におすすめの室内相対湿度(RH)目標と、霧太郎 KNC3000×2台の運転ポイントをまとめます。

期別の最適湿度(目安)

| フェーズ | 目的 | 推奨RHレンジ | 推奨セット値(中心) |

| 接種〜菌糸伸長期 | 基質内での菌糸定着・伸長 | 65–75% | 70% |

| 菌糸熟成期 | 菌糸充実、汚染抑制 | 70–75% | 72% |

| 原基形成期 | 低CO₂+高湿で原基誘導 | 88–92% | 90% |

| 子実体成長期(前半 2–3日) | 幼菌の乾燥防止 | 90–95% | 92% |

| 子実体成長期(後半〜収穫) | 形状安定・雑菌抑制 | 85–90% | 88% |

コツ:原基~成長初期は乾かさない、仕上げ期はびしょ濡れにしない。連続して96%超が続くと結露・細菌斑のリスクが上がります。

霧太郎 KNC3000(2台)の運転・制御の考え方

吸気(FY‑40MSU3)・排気(FY‑19CG1×4)を使うと外気で湿度が上下するため、湿度はCO₂制御と連動させるのが実務的です。

1) 基本制御(PID or 2段+デューティ)

- RH目標に対しヒステリシス±2%RH(原基/幼菌は±1%RH)

- 2台は交互デューティ(例:片方を基準、もう片方は+10–20%の追従補償)でオン/オフ回数を分散

- 最小ON/OFFは60秒以上(頻繁な断続で霧化体を痛めない)

2) 換気に対するフィードフォワード

- 排気段が上がる(E台数↑ or 強運転)ほど加湿出力を前倒しで+10〜30%

- 吸気Sが上がる(乾いた外気流入)ときも同様に一時的に+10〜20%

- 逆にCO₂低換気モードでは霧量を通常に戻す(過湿回避)

3) 露点マージン管理(結露対策)

- 室温に対して露点差ΔTdp=+2〜+3℃を目安に維持

- 例:室温24℃なら露点21〜22℃相当(表計算や露点センサーで監視)

- 壁・天井・ダクト表面温度が室温−3℃以下になる箇所があると結露しやすい→その範囲ではRH目標を2–3%下げるか断熱を追加

4) ノズル配置・運転の実務

- 霧の直当てを菌床へ禁止(水滴化→細菌リスク)

- できれば**上流側(吸気寄り)**に配置し、循環送風で室内に均一分散

- 2台は対角に置き、微角度の首振り(可能なら)でホットスポット回避

- 停止後の残霧排出:原基/幼菌期は停止直後に排気強制はしない(乾き過ぎ防止)。仕上げ期は微排気で過湿残りを掃く

期別の運転レシピ(吸排気と合わせて)

(CO₂制御案と両立する形)

接種〜菌糸伸長:RH 70%

- 排気:最小(E=1台デューティ30–50%)

- 吸気:原則OFF(差圧維持用の微給気はOK)

- 加湿:KNC A=基準、B=追従+10%、±2%RHでオン/オフ

熟成:RH 72%

- 排気:最小〜小(E=1台デューティ40–60%)

- 吸気:必要時のみ

- 加湿:伸長期と同様、露点差を常時監視

原基形成:RH 90%

- 排気:高換気(CO₂ 650ppm狙い)。E=3台強〜4台強

- 吸気:S=85–100%

- 加湿:換気強化で乾くため、**平常出力+20〜30%**の前倒し補償

- ±1%RH幅、最小ON120秒(霧不足→乾燥防止)

子実体成長 前半:RH 92%

- 排気:中〜やや高(CO₂ 900ppm)

- 吸気:S=75–85%

- 加湿:原基と同様、ただし連続>95%が30分超の時は排気を一段上げるか加湿を5–10%落とす

子実体成長 後半:RH 88%

- 排気:中(形状安定)

- 吸気:同上

- 加湿:**中心88%、±2%**でヒステリシス運転。仕上げ直前は86–88%まで下げると表面が締まりやすい

センサー&監視

- RHセンサーは2点(1.2–1.5 m高さ、霧直撃回避の遮蔽付き)→平均値で制御、差が大きい場合は循環不良として送風を増す

- 露点/温度・CO₂と排気段を同時ログ化し、換気段に対する加湿補償量を週次で学習更新(±5%刻み)

まとめ(即実装の指示書)

- 目標RH:70 / 72 / 90 / 92→88%(各期)

- 霧太郎2台:交互デューティ+フィードフォワード(排気・吸気段に比例+10〜30%)

- ΔTdp 2–3℃**をキープ(結露ラインが出たらRH−2〜3% or 断熱)

- センサー2点平均・最小ON/OFF 60–120秒・±1〜2%RHのヒステリシス

D: 推定収穫量

4クールの収穫期で生キクラゲの予測収穫量

| white_tremella_yield_forecast_ 控えめシナリオ300g_本 | |||

| 菌床本数 | Flush | 1本あたり生重量(g) | 合計(kg) |

| 1 | 1st | 135 | 0.14 |

| 1 | 2nd | 90 | 0.09 |

| 1 | 3rd | 54 | 0.05 |

| 1 | 4th | 21 | 0.02 |

| 1 | 合計 | 300 | 0.3 |

| white_tremella_yield_forecast_高収量シナリオ500g_本 | |||

| 菌床本数 | Flush | 1本あたり生重量(g) | 合計(kg) |

| 1 | 1st | 225 | 0.23 |

| 1 | 2nd | 150 | 0.15 |

| 1 | 3rd | 90 | 0.09 |

| 1 | 4th | 35 | 0.04 |

| 1 | 合計 | 500 | 0.5 |

| white_tremella_yield_forecast_標準シナリオ400g_本 | |||

| 菌床本数 | Flush | 1本あたり生重量(g) | 合計(kg) |

| 1 | 1st | 180 | 0.18 |

| 1 | 2nd | 120 | 0.12 |

| 1 | 3rd | 72 | 0.07 |

| 1 | 4th | 28 | 0.03 |

| 1 | 合計 | 400 | 0.4 |

各クールの収量予測を、これまでの配分(45% / 30% / 18% / 7%)に基づいて試算しました。

1本あたりの累計収量は不確定なので、運用でよく見る3パターンで提示しています:

控えめ: 生300 g/本(4クール累計)乾燥30g/本 :乾燥120Kg/4,000本/1室

標準: 生400 g/本(4クール累計)乾燥40g/本 :乾燥160Kg/4,000本/1室

高収量: 生500 g/本(4クール累計)乾燥50g/本 :乾燥200Kg/4,000本/1室

読み方(例:標準シナリオ 400g/本)

- 1本あたり:

- 1st:180 g、2nd:120 g、3rd:72 g、4th:28 g(合計 400 g)

- 1000本なら:

- 1st:180 kg、2nd:120 kg、3rd:72 kg、4th:28 kg(合計 400 kg)

白いキクラゲ菌床で4クール収穫完了までの現実的な目安:35〜60日(環境最適化で前者寄りに短縮可能)。

生キクラゲを乾燥させた場合の概ねの量は1/10で計算

🔹 生キクラゲ → 乾燥キクラゲの重量変換

- 生キクラゲの水分含量は 約90%前後(季節・栽培条件で 88–93%程度)

- 乾燥工程で水分を10%前後まで下げるため、重量は概ね 1/8〜1/12 に縮むのが一般的です。

- 実務では「1/10換算」が多く使われます。

🔹 例

- 生キクラゲ 100 kg → 乾燥後 約10 kg

- 生収量 400 g/本(4クール累計)の場合 → 乾燥換算で 40 g/本程度

🔹 注意点

- 乾燥方法(熱風乾燥、凍結乾燥、真空乾燥など)で仕上がり重量が変動

- 高温乾燥だと仕上がりは軽くなるが、色・成分劣化リスクあり

- 凍結乾燥なら重量率は同様でも、色や多糖類(美容・食品機能性)保持率が高い

- 仕上げ水分率を8–10%に揃えることで、保存安定と重量計算の再現性が出やすい

👉 生重量の1/10換算をベースにして問題ありません。

商品規格で「水分含量○%以下」と定められている場合は、それに合わせて 1/9~1/11 で補正するのがベスト

E: 栽培期ごとの最適室温

| フェーズ | 主な目的 | 最適室温レンジ | 推奨中心値 | ポイント |

| 菌糸伸長期(接種~活着) | 菌糸の基質への定着・伸展 | 24–28℃ | 26℃前後 | 高めで菌糸を早く走らせる。ただし28℃以上は汚染菌リスク増。 |

| 菌糸熟成期(充実期) | 菌糸の密度・基質内での充実 | 25–27℃ | 26℃ | 呼吸熱に注意。CO₂や湿度をやや安定させて内部成熟を促す。 |

| 原基形成期 | 子実体の原基誘導 | 23–26℃ | 24℃ | 温度低下+CO₂減少+高湿(90%前後)がトリガー。温度変化が重要。 |

| 子実体成長期(前半) | 幼菌を安定させる | 22–25℃ | 23℃ | 乾燥に弱いためRHを92%以上。温度は菌糸期より少し低め。 |

| 子実体成長期(後半~収穫) | 傘の肥大・形状安定 | 22–24℃ | 22–23℃ | 仕上げ期はやや低めが形状・色艶に良い。過高温は徒長・変形の原因。 |

F: 栽培室(144 m³ / 4000本)での運用の注意点

- 呼吸熱:菌床総量 ≈5.2t → 発熱量も大きいので、夏場は空調の余裕容量が必須。

- CO₂制御と連動:温度上昇に伴いCO₂排気が増える → 外気が暑いと加湿負荷も大きくなる。

- 変動管理:原基誘導は「温度を2–3℃下げる操作」が重要なトリガーになる。

- 結露リスク:22℃付近でRH 92%以上にすると、壁面が外気温より低い場合に結露する → 断熱 or 送風で回避。

✅ まとめ

- 菌糸期は 26℃前後

- 原基形成で24℃程度に下げる

- 子実体成長は 22–23℃で安定させる

「環境制御マトリクス表(CO₂×RH×Temp×換気)」

| フェーズ | CO2目標レンジ(ppm) | CO2中心(ppm) | RHレンジ(%) | RH中心(%) | 室温レンジ(°C) | 室温中心(°C) | 推奨換気量レンジ(m³/h) | 推奨換気量中心(m³/h) | 中心時ACH(回/h) | 吸気(FY-40MSU3)目安 | 排気(FY-19CG1)目安 |

| 菌糸伸長 | 1000–2000 | 1500 | 65–75 | 70 | 24–28 | 26 | 300–700 | 480 | 3.33 | 基本OFF(差圧維持の微給気のみ) | 1台 弱(デューティ30–50%) |

| 菌糸熟成 | 800–1500 | 1100 | 70–75 | 72 | 25–27 | 26 | 300–700 | 460 | 3.19 | 基本OFF(差圧維持の微給気のみ) | 1台 弱(デューティ40–60%) |

| 原基形成 | 500–800 | 650 | 88–92 | 90 | 23–26 | 24 | 2400–3200 | 2720 | 18.89 | 85–100%(約2630–3100 m³/h) | 3台 強(必要時4台 強) |

| 子実体成長(前半) | 800–1200 | 900 | 90–95 | 92 | 22–25 | 23 | 1800–2400 | 2170 | 15.07 | 75–85%(約2320–2630 m³/h) | 2台 強(状況で3台 強) |

| 子実体成長(後半〜収穫) | 800–1200 | 900 | 85–90 | 88 | 22–24 | 22.5 | 1800–2400 | 2170 | 15.07 | 75–85%(約2320–2630 m³/h) | 2台 強(品質重視で微調整) |

環境制御マトリクスを作成しました。

- 表タイトル:白キクラゲ 栽培環境制御マトリクス(144m³ / 4000本)

White_Tremella_Env_Matrix_144m3_4000blocks.xlsx

使い方メモ

- CO₂・RH・室温はそれぞれ「レンジ」と「中心」を記載。

- 推奨換気量は前回のCO₂収支計算に基づく中心値(m³/h)と、144 m³室での**ACH(換気回数/h)**を併記。

- 機器との対応は、**FY‑40MSU3(吸気)**の目安出力と、**FY‑19CG1(排気)**の台数/強設定を直感的に引けるように欄を設けています。

G:成長期の切換わり判別方法

菌糸伸長期、菌糸熟成期、原基形成期、子実体成長期、収穫・維持期の切り替わりを計測データだけで見極める方法

“環境・生体の計測データだけ”でも各ステージの切り替わりは実用レベルで判定可能です(完全一致ではなく確率的判定)。ポイントは複数指標の同時監視+変化点検出

使うと精度が上がる指標

- CO₂排出量(ppmそのものではなく発生レート)

- 基材コア温度と室温の差(ΔT=T_core−T_air)

- O₂消費レート(可能なら)

- 重量変化(基材ごとにロードセルで含水・乾燥の推移)

- 噴霧後の湿度回復時間(RHが設定値に戻るまでの時間)

- VOC(MOSセンサで総量のトレンドを見る程度でOK)

- 画像(可能なら:原基検知・子実体面積/個数)※「計測データ」に含められるなら精度が跳ね上がります

ステージ別の“データ上の顔つき”

| ステージ | 主なサイン(定性的) | 実装の目安(例) |

| 菌糸伸長期 | CO₂排出レート上昇中、ΔT_core-airが正で1–3℃程度を維持、重量はゆっくり減少 | 24–48h移動平均でCO₂発生レートの上向き傾向+ΔT>閾値 |

| 菌糸熟成期 | CO₂発生レートの頭打ち〜微減、ΔTもピーク後に低下、RH応答変化は小 | 傾き(一次微分)が0±εで安定、ΔTの下降変化点を検出 |

| 原基形成期 | 環境切替(CO₂低下・光照)に対し、CO₂の短期スパイク後に発生レートが低下、噴霧後のRH回復がやや遅くなることも | 環境変更をトリガに変化点検出(CO₂レートの谷、RH回復時間の延長)+(画像があれば原基ピクセルの新規出現) |

| 子実体成長期 | CO₂発生レートが再び緩やかに上昇、重量は間欠的な減少(蒸散)→給湿で戻る、ΔTは小さめで安定 | CO₂レートの緩上昇+日内の重量ギザギザ(蒸散⇄給湿)パターン |

| 収穫・維持期 | CO₂レートとΔTが漸減、重量トレンドは安定〜微減、画像では笠厚み/面積の伸びが鈍化 | レートの連続低下+画像の成長速度(面積増分)の鈍化 |

どうやって“発生レート”を見るか(簡易同定式)

部屋体積 V[m³]、換気量 Q[m³/h]、室内CO₂濃度 C[ppm]、外気 CO₂ を C_out[ppm] とすると、基材からの発生量 E[ppm·m³/h] は:

dC/dt ≈ (E/V) - (Q/V)*(C - C_out)

→ E ≈ V*(dC/dt) + Q*(C - C_out)

- ログの**微分(dC/dt)**は5–15分移動回帰で平滑化

- E を基材本数で割ると1本あたりの発生レートになり、ステージ差が見やすくなります

閾値の置き方(実務的な初期値)

- ΔT_core-air 閾値:+1.0〜+1.5℃超が48h連続 →「伸長期アクティブ」

- CO₂発生レート傾き:移動窓内で0付近に収束(±5〜10%/日) →「熟成期」

- 環境切替後の応答:CO₂レートが数時間で下方変化点を持ち、その後低位安定 →「原基形成入り」

- 重量の日内ギザ(蒸散パターンの振幅/周期が明確)→「子実体成長中」

- CO₂レート・ΔTの連続低下+画像の成長鈍化 →「収穫・維持」

数値の絶対値は品種・基材・密度で変わるため、自施設の最初の2–3サイクルを“教師データ”にして自動調整するのが現実解です。

判定アルゴリズムの雛形

- 5–15分間隔で各指標を取得(CO₂/O₂、T_core、T_air、RH、重量)

- 各系列を移動平均+ロバスト回帰で平滑化

- 特徴量:{平均、一次微分、二次微分、日内振幅、ステップ応答(噴霧後RH回復τ)}

- 変化点検出(PELT/窓相関/累積和CUSUM)

- ルールベースHMM(隠れマルコフ)またはランダムフォレストでステージ確率を算出

- しきい値超で状態遷移を宣言(ヒステリシスを持たせてフリップ防止)

センサ配置とサンプリング

- T_core:代表基材に細径サーミスタ(数点)+交換ローテ

- CO₂/O₂:室内2〜3点+排気ダクト上流1点(外気も1点)

- 重量:棚/トレイ単位のロードセル(代表点だけでも可)

- RH/温度:気流の当たり過ぎない位置に高さ別

- 取得間隔:5〜10分、変化点検出は30〜120分窓で

画像が使えるなら

- カメラ2〜3台の定点画像から原基ピクセルの新生・子実体輪郭面積の増分を見れば、原基形成期/成長期の確定度が一気に上がります。

- 画像が難しくても、上記のCO₂レート×ΔT×重量×RH応答で十分実用的です。

結論:

CO₂発生レート・ΔT_core-air・重量・RH応答を組み合わせ、変化点検出+ヒステリシスで判定すれば、各期の切り替わりをデータだけで高い再現性で見極められます。

H: 144㎥の栽培室でFY-40Msu3を1台で吸気、FY-19CG1を4台で排気をする場合、各成長期による最適風量を室内圧力で求める事は可能か?

方法:「室内差圧ΔPをセットポイント化」して、各期で必要な換気回数(ACH)になるよう吸・排気を段階制御します。まずは手持ち機器の実力値を把握——以下がメーカー公表の風量です。

- FY-40MSU3(吸気):50/60 Hz → 2590 / 3020 m³/h(低騒音・有圧換気扇)。Panasonic Biz+2Panasonic Biz+2

- FY-19CG1(排気):50/60 Hz → 947 / 931 m³/h(ミニシロッコ)。Panasonic BizPanasonic

144 m³ 室での理論ACH(60 Hz時の目安)

- 排気1台:6.46 ACH、2台:12.9 ACH、3台:19.4 ACH、4台:25.9 ACH

- 吸気1台フル:21.0 ACH※実流量はダクト/フィルタ圧損で低下。最終的にはP–Q特性範囲で確認。Panasonic Biz

ステージ別:ΔPターゲットと運転パターン(FY-40MSU3×1吸気、FY-19CG1×4排気)

| ステージ | 目標ACH帯 | ΔP目安(室内基準) | 具体運転(60 Hz目安) | 補足 |

| 接種〜菌糸伸長 | 0.2–0.5 | +3〜+8 Pa(陽圧) | 排気4台=停止/吸気はダンパー絞り+間欠(ACH過大防止) | 陽圧で塵侵入を抑制。CO₂上限2000 ppmを超さない範囲で最小換気。 |

| 菌糸熟成 | 0.5–1 | +2〜+6 Pa(陽圧) | 排気停止/吸気は弱い連続または間欠 | O₂確保しつつ清浄維持。 |

| 原基形成 | 5–8 | −2〜−5 Pa(弱陰圧) | 排気1台 連続(6.46 ACH)。吸気はOFFか絞り、ΔPで微調整 | CO₂を500–800 ppmへ素早く低下。湿度維持に留意。 |

| 子実体成長 | 8–12 | −5〜−10 Pa(中陰圧) | 排気2台 連続(12.9 ACH)を基準。乾燥しやすければ1.5台相当(2台間欠)へ | 風乾に注意。加湿と連動。 |

| 収穫・維持 | 4–8 | −3〜−5 Pa | 排気1台 間欠(60–90%)または2台弱め | 作業時ドア開閉の影響をΔPで吸収。 |

50 Hz地域では、排気1台あたり6.58 ACH・吸気17.99 ACHが目安(上表とほぼ同等の運用でOK)。Panasonic Biz+1

「ΔPから風量」を求める実務手順(キャリブ推奨)

- 漏気キャリブ(Q–ΔP関係の同定) 排気停止→吸気を段階運転/次に吸気停止→排気を1→2→3→4台…と切替。各点で室内ΔPとダクト流量(風量計 or フード)を採取し、 Q = C·(ΔP)^n(n≈0.5–0.65)にフィット。以後は必要Q(=ACH×144)からΔPセットポイントを逆算できます。

- 二重ループ制御 内側:ΔP-PID制御(吸気ダンパー開度/吸気間欠で調整)。 外側:CO₂上位制御(上限接近時は排気台数↑/間欠率↑、湿度低下時は|ΔP|を浅く)。

- 設備ポイント 最大排気>吸気時は給気口を意図的に設置(プレフィルタ+中性能以上)し、侵入空気を必ずフィルタ経由に。ファンはP–Q特性範囲で使用。Panasonic Biz

すぐ使える計算の型

- 必要風量Q [m³/h] = 目標ACH × 144

- 推定ΔP = (Q/C)^{1/n}(キャリブ後に使用)

- 例:子実体成長で10 ACH狙い → Q=1440 m³/h → ΔPをその値に合うよう調整。 実運用はΔP±2 Paのバンド+CO₂/湿度の上位監視で安定します。

栽培室で測った2–4点のΔP–Qログを、各ステージのΔPターゲット値を数値確定したA4/PDF・Excel版にまとめる。(50/60 Hz両対応の台数・間欠表付き)。

白いキクラゲ 栽培室(144 m³)環境制御指針

プログラム仕様

設備構成:

・加湿器:霧太郎 ×2

・吸気:Panasonic FY-40MSU3 ×1

・排気:Panasonic FY-19CG1 ×4

・CO₂・温湿度センサー設置済(室内中央)

S1:接種〜菌糸伸長期

・CO₂目標:1,000〜2,000 ppm(中点1,400 ppm)

・湿度目標:65〜75%(中点70%)

・換気量目標:483 m³/h(ACH ≒ 3.35/h)

・排気設定:FY-19CG1 ×1(弱)

・間欠運転:7分ON/5分OFF(12分周期 ×5回/時、計35分ON)

・吸気設定:通常OFF。ΔP<−30 PaまたはRH<68%時にFY-40MSU3を1〜2分パルスON。

・加湿(霧太郎):RHが目標−2%で2台ON、目標到達後は1台維持または間欠。結露時は1台停止。

・CO₂制御帯域:900〜1,800 ppm(PID補正 ±20%)

・備考:静音・省エネ重視。循環ファンは別系統で常時弱風。

S2:菌糸熟成期

・CO₂目標:800〜1,500 ppm(中点1,100 ppm)

・湿度目標:70〜75%(中点72%)

・換気量目標:460 m³/h(ACH ≒ 3.19/h)

・排気設定:FY-19CG1 ×1(弱)

・間欠運転:17分ON/13分OFF(30分周期 ×2回/時、計34分ON)

・吸気設定:通常OFF。ΔP<−30 PaでFY-40MSU3を1〜2分パルスON。

・加湿(霧太郎):S1と同様(RH72%基準)。結露傾向時はDutyを10%低減。

・CO₂制御帯域:800〜1,200 ppm(PID補正 ±20%)

・備考:呼吸熱ピーク後の落ち着き期。乾燥防止を優先。

S3:原基形成期

・CO₂目標:500〜800 ppm(中点650 ppm)

・湿度目標:85〜90%(実運用92〜98%で安定)

・換気量目標:2,721 m³/h(ACH ≒ 18.9/h)

・排気設定:FY-19CG1 ×4(弱)

・間欠運転:10分ON/2分OFF(12分周期 ×5回/時、計50分ON)

・吸気設定:ΔP<−30 PaまたはRH<目標−3%でFY-40MSU3を2分パルスON。

・加湿(霧太郎):2台連続運転。結露や滴下発生時は1台間欠(5分ON/5分OFF)へ切替。

・CO₂制御帯域:500〜800 ppm(PID補正 ±20%、RH優先で下限維持)

・備考:乾燥厳禁。排気は弱×台数で長時間運転。湿度維持最優先。

S4:子実体成長期

・CO₂目標:600〜1,200 ppm(中点700 ppm)

・湿度目標:85〜90%(中点93%、管理範囲90〜96%)

・換気量目標:2,173 m³/h(ACH ≒ 15.1/h)

・排気設定:FY-19CG1 ×3(弱)

・間欠運転:8分ON/1分OFF(9分周期 ×6回/時、計53分ON)

・吸気設定:ΔP<−30 Paまたは温度>設定+0.5℃でFY-40MSU3を1〜2分パルスON。

・加湿(霧太郎):2台連続。表面乾燥や裂け防止。過湿時は1台間欠へ。

・CO₂制御帯域:600〜800 ppm(PID補正 ±20%、乾燥傾向時は上限+10%許容)

・備考:微気流と高湿維持を両立。循環ファンは常時弱で層化防止。

S5:収穫・維持期

・CO₂目標:800〜1,200 ppm(中点900 ppm)

・湿度目標:80〜85%(中点82%)

・換気量目標:1,400 m³/h(ACH ≒ 9.7/h)

・排気設定:FY-19CG1 ×2(弱)

・間欠運転:9分ON/3分OFF(12分周期 ×5回/時、計45分ON)

・吸気設定:原則OFF。ΔP<−30 Pa時のみFY-40MSU3を1〜2分パルスON。

・加湿(霧太郎):1台主体(間欠)。乾燥時のみ2台短時間ON。

・CO₂制御帯域:800〜1,000 ppm(PID補正 ±15%)

・備考:品質維持と省エネの折衷。微気流を保ちながら衛生管理。

運転補足

・CO₂・湿度PID制御:±20%範囲でDuty自動補正。

・負圧監視:BMP581などでΔPを測定し、−30 Pa以下で吸気をパルス制御。

・循環ファン:常時微風でCO₂層化防止。

・安全入力:ドア開放・火災・非常停止時は安全モード(排気1台弱断続・吸気OFF)。

上記の環境要素に加えて室温調整はエアコンによるが概ね全ての成長期において25度の設定で良いと考える。

これまでキノコ栽培では栽培用照明は不要とされてきた。しかし原基形成期以降収穫期までの成長期までの移行促進をさせるならば、促進を促す照明が有効と考え冒頭の表に記載した。

各成長ステージの判定方法

上記の制御を全自動する為には各成長ステージの判定が必要となる。

Color Sensorによる判定

✅ 結論:白いキクラゲの成長ステージ判定に非常に有効

特にS1〜S4(菌糸伸長〜原基形成)では、袋内や表面の白化率・色調変化を定量的に測定できるため、AI画像判定よりも安定した指標として活用可能です。

📘 主な仕様(EZO-Color Sensor)

- 測定:RGB + Clear(透過光強度)

- 光源:内蔵白色LED

- 通信:I²C または UART(EZO基板モード)

- 分解能:約16ビット相当(高精度)

- 出力:XYZ, Lab*, RGB, 色温度, 透過率

排気:Panasonic FY-19CG1 ×4 → 三菱 BF-12S5 シロッコファン ×4 に変更した場合

の**白いキクラゲ栽培室(144 m³)環境制御レポート**を以下にまとめます。

🌿 白いキクラゲ 栽培室(144 m³)環境制御指針(排気ファン:三菱 BF-12S5 ×4)

設備構成:

・加湿器:霧太郎 ×2

・吸気:Panasonic FY-40MSU3 ×1

・排気:三菱 BF-12S5 シロッコファン ×4(定格風量 約880 m³/h @50 Hz)

・CO₂センサー・温湿度センサー・ΔPセンサー設置済(室内中央)

【S1:接種〜菌糸伸長期】

- CO₂目標:1,000〜2,000 ppm(中点 1,400 ppm)

- 湿度目標:65〜75 %(中点 70 %)

- 換気量目標:483 m³/h(ACH ≒ 3.35 /h)

- 排気設定:BF-12S5 × 1 台(弱運転)

- 間欠運転:7 分 ON/5 分 OFF (12 分周期×5回 / 時 = 約35 分 ON)

- 吸気設定:通常 OFF。ΔP < −30 Pa または RH < 68 % で FY-40MSU3 を 1〜2 分 パルスON。

- 加湿(霧太郎):RH が目標−2 % で 2 台 ON、到達後は 1 台 維持または間欠。結露時 1 台 停止。

- CO₂制御帯域:900〜1,800 ppm (PID 補正 ±20 %)

- 備考:静音・省エネ重視。循環ファンは常時弱で CO₂ 層化防止。

【S2:菌糸熟成期】

- CO₂目標:800〜1,500 ppm(中点 1,100 ppm)

- 湿度目標:70〜75 %(中点 72 %)

- 換気量目標:460 m³/h (ACH ≒ 3.19 /h)

- 排気設定:BF-12S5 × 1 台(弱運転)

- 間欠運転:17 分 ON/13 分 OFF (30 分周期×2 回 / 時 = 34 分 ON)

- 吸気設定:通常 OFF。ΔP < −30 Pa で FY-40MSU3 を 1〜2 分 パルスON。

- 加湿(霧太郎):RH 72 % を基準。結露傾向時 Duty −10 %。

- CO₂制御帯域:800〜1,200 ppm (PID 補正 ±20 %)

- 備考:呼吸熱のピーク後。RH 優先で乾燥を防止。

【S3:原基形成期】

- CO₂目標:500〜800 ppm(中点 650 ppm)

- 湿度目標:85〜90 %(実運用 92〜98 % で安定)

- 換気量目標:2,721 m³/h (ACH ≒ 18.9 /h)

- 排気設定:BF-12S5 × 4 台(弱運転 = 総風量 約 3,520 m³/h)

- 間欠運転:約 45 分 ON / 時 (Duty = 2,721 ÷ 3,520 ≈ 0.77)→ 9 分 ON / 3 分 OFF を 4 サイクル / 時。

- 吸気設定:ΔP < −30 Pa または RH < 目標−3 % で FY-40MSU3 を 2 分 パルスON。

- 加湿(霧太郎):2 台 連続。滴下・過湿 発生時 1 台 間欠(5 分ON / 5 分OFF)へ。

- CO₂制御帯域:500〜800 ppm (PID 補正 ±20 %、RH 優先 で 下限維持)

- 備考:乾燥厳禁。湿度優先で長時間運転。

【S4:子実体成長期】

- CO₂目標:600〜1,200 ppm(中点 700 ppm)

- 湿度目標:85〜90 %(中点 93 %、管理 90〜96 %)

- 換気量目標:2,173 m³/h (ACH ≒ 15.1 /h)

- 排気設定:BF-12S5 × 3 台(弱運転 = 総風量 約 2,640 m³/h)

- 間欠運転:約 50 分 ON / 時 (Duty = 2,173 ÷ 2,640 ≈ 0.82)→ 10 分 ON / 2 分 OFF を 5 サイクル / 時。

- 吸気設定:ΔP < −30 Pa または 温度 > 設定 + 0.5 ℃ で FY-40MSU3 を 1〜2 分 パルスON。

- 加湿(霧太郎):2 台 連続。過湿時 1 台 間欠。表面乾燥や裂けを防止。

- CO₂制御帯域:600〜800 ppm (PID 補正 ±20 %、乾燥傾向時 上限 +10 % 許容)

- 備考:高湿維持と微気流両立。循環ファン 常時 弱運転。

【S5:収穫・維持期】

- CO₂目標:800〜1,200 ppm(中点 900 ppm)

- 湿度目標:80〜85 %(中点 82 %)

- 換気量目標:1,400 m³/h (ACH ≒ 9.7 /h)

- 排気設定:BF-12S5 × 2 台(弱運転 = 総風量 約 1,760 m³/h)

- 間欠運転:約 48 分 ON / 時 (Duty = 1,400 ÷ 1,760 ≈ 0.8)→ 12 分 ON / 3 分 OFF を 4 サイクル / 時。

- 吸気設定:原則 OFF。ΔP < −30 Pa で FY-40MSU3 を 1〜2 分 パルスON。

- 加湿(霧太郎):1 台 主体(間欠)。乾燥時 のみ 2 台 短時間ON。

- CO₂制御帯域:800〜1,000 ppm (PID 補正 ±15 %)

- 備考:品質保持と省エネの折衷。微気流維持と衛生確保。

【運転補足】

- PID補正範囲:Duty ±20 %(CO₂・RH両軸で演算)

- 負圧制御:ΔP センサー (BMP581等) で −30 Pa 以下 検知時 に吸気 パルス制御。

- 循環風:常時 弱 で 空気層 を均一化。

- 安全入力:ドア開放/火災/非常停止 時は安全モード(排気 1 台 弱 断続・吸気 OFF)。

この仕様では、BF-12S5 の風量が FY-19CG1 より約 8〜10 % 高いため、

全体的に**Dutyをやや短縮(約 45〜50 分 ON / 時 基準)**に設定しています。

湿度維持が良好になるため、霧太郎の出力を1段階控えめにして運用すると安定します。

ご希望があれば、これを Word(A4レポート形式) または PDF形式(印刷用) に整形してお渡しします。

どちらをご希望ですか?

資材・施工用資料2025/9/4 8:442025/11/6 17:30