シン・キクラゲ栽培事業用資料

菌床製造技術、環境調整の重要性について

自然環境と白キクラゲの減少傾向

自然界ではキノコ菌は木々や落葉の有機物を分解し、養分を吸収して成長します。しかし、地球規模の気候変動や森林環境の変化により、私たち人類の健康・美容に寄与する成分を豊富に含む白キクラゲの自然分布も減少している可能性があります。特に、遺伝子的に優れた菌株の減少が懸念されます。

「白いキクラゲ」と「白キクラゲ」の分類と違い

ややこしいのですが、白色のキクラゲには2種類あります。

- 白いキクラゲ:中華料理に使われる「アラゲキクラゲ(Auricularia polytricha)」の白変種で、見た目は乳白色。栽培が比較的容易で単独で発生します。

- 白キクラゲ:Tremella fuciformis。独力での成長ができず、ヒメカバイロタケなどの共生菌が必要です。ゼラチン質で透明感のある美しい外観が特徴。

下記:左”白キクラゲ” 右”白いキクラゲ”

中国では、白キクラゲは楊貴妃が美容のために好んで食していたという伝承があり今日でも美容・漢方食材として重宝されています。

| 項目 | 白キクラゲ | 白いキクラゲ(アラゲキクラゲの白変種) |

|---|---|---|

| 学名 | Tremella fuciformis | Auricularia polytricha(白変種) |

| 分類 | シロキクラゲ科(Tremellaceae) | キクラゲ科(Auriculariaceae) |

| 形状 | フリル状・ゼラチン質・透明感のある白 | 半透明または乳白色、耳状 |

| 味・香り | 淡泊・ほんのり甘みあり | 味は淡泊、食感重視 |

| 用途 | 食用・漢方・美容(保湿素材) | 食用(彩りや炒め物) |

| 栽培のしやすさ | 難(共生菌が必要) | 容易(単独培養可能) |

| 主な産地 | 中国(福建省など)、台湾、日本(試験段階) | 日本、韓国、中国など |

栽培方法と品種改良の可能性

我々が白いキクラゲを人工栽培する際は、オガコ(木屑)をベースとした菌床を製造し、適切な各栄養素と水分を含ませます。そこに白いキクラゲ菌を接種し、温度・湿度・CO₂・光などの環境を成長ステージ別に制御することで、耳たぶのようにプルンとした子実体(収穫物理)を形成・収穫できます。

白いキクラゲは白キクラゲに比べ栽培が容易なため、白キクラゲの成分に近い遺伝子を持ち環境変化に強い菌を選別し、加えて菌床内の養分を調整するなどの品種改良を行う事により成分を白キクラゲに近づけています。

我々の栽培する白いキクラゲは”シン・キクラゲ”として㈱G I F T社より登録商標しています。

| 成分項目 | 白キクラゲ(T. fuciformis) | 白いキクラゲ(A. polytricha 白変種) | 備考(用途例) |

| 植物性多糖類(保湿多糖 / ムコ多糖) | ◎ 非常に多い | △ ごく少量 | ◎=化粧品保湿剤、飲料エキスとして使用 |

| 水溶性食物繊維 | ◎ 豊富 | ◯ あり | ◎=整腸作用、ダイエット素材 |

| 不溶性食物繊維 | ◯ 中程度 | ◎ 非常に豊富 | ◎=便通改善、腸内環境改善 |

| ビタミンD2 | ◯ やや含む(乾燥で活性化) | ◎ 高濃度(干しキクラゲ) | ◎=紫外線下で皮膚代謝活性に寄与(サプリ) |

| 抗酸化成分(フェノール類など) | ◯ 一部含む | ◯ 一部含む(黒変種より少) | ◯=抗老化・抗酸化美容サプリの補助素材 |

| アミノ酸(グルタミン酸・アルギニンなど) | ◯ 中程度 | ◯ 中程度 | ◯=肌代謝・血流促進の間接効果 |

| ヒアルロン酸様成分 | ◎ 含有(保湿機能) | × 含まない | ◎=化粧品でヒアルロン酸代替として使用 |

| ポリサッカライド(免疫調節) | ◎ 高い(TFPS) | △ ごく少量 | ◎=免疫ケア・美容ドリンク・漢方用途 |

自然界での含有成分は上記ですが、白いキクラゲには白キクラゲの持たない不溶性食物繊維、ビタミンD2を豊富に持ちます。白いキクラゲに含まれるヒアルロン酸様成分を産み出す成分を加えるなど研究を推進させます。

シン・キクラゲの“シグネチャー”

菌株が他社・他産地・野生株などと区別できる方法

1:遺伝子マーカーを菌株に入れておく

2:マーカー成分(長残光蛍光体)

安全に各機関の認定を受け機能させる研究を推進します。

遺伝子と品質の関係

自然界の2種のキクラゲ菌は、産地や環境条件により遺伝子が異なります。菌株によって栽培適性や多糖含有量、形状、香りに差が出るため、優良菌株の選定と維持、もしくは交配による育種開発が重要です。

菌床栽培では養分の配合を調整できるため、収穫結果から優良菌株を選定し、系統選抜による品種改良(育種)が可能です。

菌床製造の重要性

栽培が容易で大口需要先が求める成分を持つシン・キクラゲ菌床の量産、並行し栽培の難しい白キクラゲ菌床の研究開発、安定量産も行う事で他社が追従出来ない菌床メーカーとし地位を確実にできます。

加え各種キノコ類栽培菌床も製造し各種需要に対応し、赤松の根から分泌される養分を必要とするため安定した人口栽培の確立ができない松茸の菌床栽培を成功させ日本の自然界で収穫出来る香り、味、食感を持つ製品化も進めたく考えます。

CO₂の発生と有効活用

菌床キノコ栽培では、菌糸が有機物を分解する呼吸過程でCO₂を多く発生します。

密閉型栽培におけるCO₂濃度推移例(900菌床/20ftコンテナ)

| 経過時間 | CO₂濃度(ppm) | 濃度上昇(ppm) |

|---|---|---|

| 10分 | 1,605 | +1,185 |

| 20分 | 2,790 | +2,370 |

| 30分 | 3,976 | +3,556 |

| 60分 | 7,531 | +7,111 |

子実体成長期の適正CO₂濃度は850〜950ppmであり、上記のような濃度では成長阻害や品質低下のリスクが生じます。

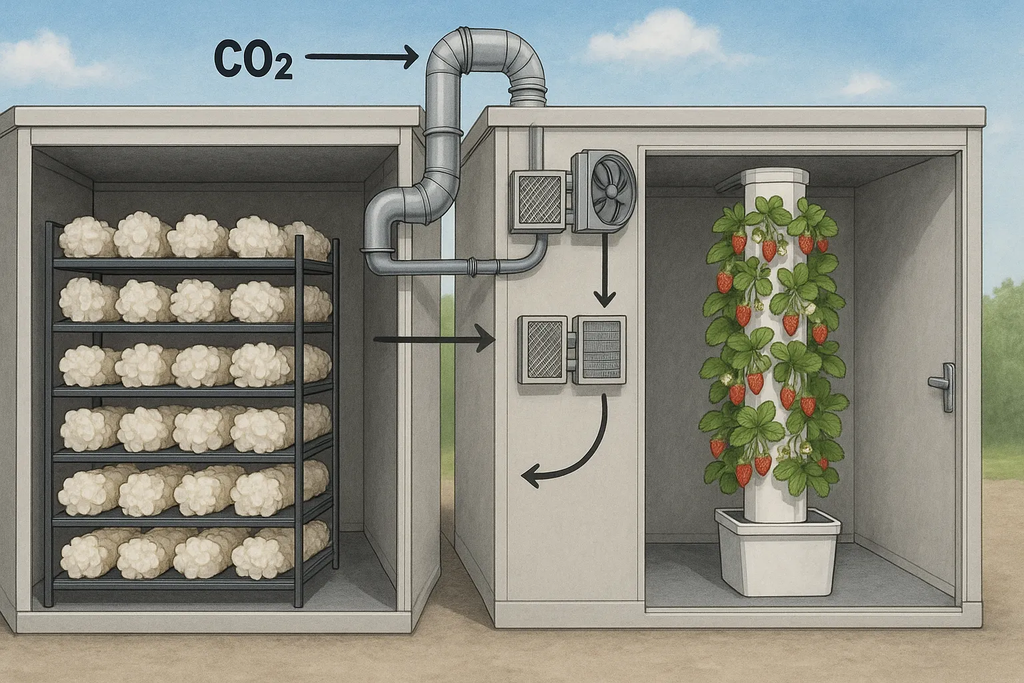

解決策:CO₂の有効利用

栽培施設から排出されるCO₂は、植物工場や水耕栽培施設(例:レタスやイチゴ等)でのCO₂施用(概ね1,000ppm)に活用できます。これは環境負荷軽減と、他作物との連携による収益の複合化(連携栽培)に繋がります。

- 屋外の気中に含まれるCO2濃度は約420ppmですがレタスやイチゴなど全般的な野菜に適したCO2濃度にするため各栽培者はCO2ボンベ等を常設されています。

このようなCO₂の回収・圧縮・供給設備の導入には、行政の補助金・支援制度の活用を視野に入れた事業展開が重要です。

栽培環境と収量への影響(歩留まり向上)

キノコ類の栽培では、以下の5つの成長ステージごとに環境要素を最適化することが必要です:

- 菌糸伸長期

- 菌糸熟成期

- 原基形成期

- 子実体成長期

- 収穫・維持期

成長ステージ別に調整が必要な環境要素

- 室温(20〜27°C)

- 湿度(80〜95%)

- CO₂濃度(600〜950ppm)

- 照度・波長(LED照明によりトリガー刺激)

- 吸気・排気風量(雑菌・CO₂管理)

特に近年の研究では、原基形成期〜子実体成長期に適した波長のLED照明を照射することで、発生率と収量が向上することが示されています。

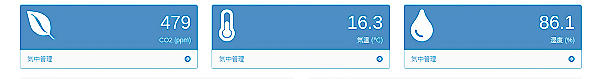

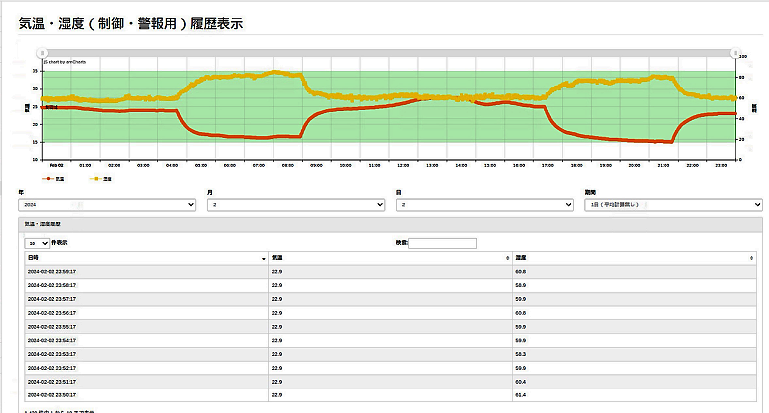

IoT・AIによる自動環境制御重要性

IoT(センサー)とAI(制御アルゴリズム)を活用した独自開発の自動環境制御システム(WEBCON)により、

- CO₂・温湿度・照度・風量のリアルタイム計測と自動調整

- 異常時アラート通知(メールなど)特にCO2最上限閾値超えの通知、警告

- ステージごとの設定プロファイルによる環境管理

を実現することで、安定した収穫量と品質の維持、人的作業の効率化が可能になります。

これらの技術と施設設計・育種技術を組み合わせることで、高収益かつ環境負荷の少ない白いキクラゲ栽培事業が可能になると考えます。

キノコ別 CO₂発生量の比較(菌床1kgあたり) 参考

| キノコ種 | 菌糸伸長期 | 菌糸熟成期 | 原基形成期 | 子実体成長期 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 白キクラゲ(Tremella fuciformis) | 0.10 L/kg·h | 0.06 L/kg·h | 0.12 L/kg·h | 0.20 L/kg·h | 中程度。高CO₂環境に比較的強い。 |

| アラゲキクラゲ(Auricularia auricula) | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 白キクラゲとほぼ同等。 |

| 椎茸(Lentinula edodes) | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | CO₂発生量は少ないが高CO₂に弱い。換気不足で奇形が出やすい。 |

| エリンギ(Pleurotus eryngii) | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 比較的多い。子実体期は強い換気必須。 |

| ブナシメジ(Hypsizygus marmoreus) | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.40 | CO₂発生量が多く、換気不足で「徒長」や傘形成不良。 |

| ヒラタケ(Pleurotus ostreatus) | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 極めてCO₂排出が多い。換気能力不足に敏感。 |

| マツタケ(Tricholoma matsutake、人工培養研究段階) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 成長が遅く、CO₂発生量もごく少ない。 |