白キクラゲ栽培方法と排出CO2利用

白キクラゲの菌採取と培養の流れ

白キクラゲ(Tremella fuciformis)の菌を採取して培養する方法について、以下の手順で詳しく説明します。

【1】菌源の確保(採取または入手)

方法①:自然から採取する

- 発生時期:梅雨~秋にかけて、暖かく湿った環境下で発生。

- 生息場所:クワ、エノキなどの広葉樹の倒木や枯枝上に発生する。

- 採取方法:

- 発生している白キクラゲの子実体(実際のキノコ)を清潔なナイフやピンセットで丁寧に採取。

- 滅菌したビニール袋や試験管に密封し、なるべく早く室内へ持ち帰る。

方法②:既製の白キクラゲ菌株を購入

- 信頼できる菌種メーカー(例:菌興、ホダ木業者、研究機関)から純粋培養された**種菌(液体・寒天培地・穀類種菌)**を購入するのが一般的で確実。

【2】純粋培養の準備

子実体から純粋な白キクラゲ菌糸を取り出して培養するには、無菌操作が必要です。

必要な器具・材料

- 滅菌済みシャーレ(PDA培地、MEA培地など)

- オートクレーブ or 圧力鍋(滅菌)

- 無菌ピンセット・ナイフ・アルコールランプ or クリーンベンチ

- パラフィルム or ラップ(シャーレ密閉用)

【3】菌糸の分離培養手順

ステップ①:子実体表面の洗浄

- 表面を滅菌水でよく洗浄し、75%エタノールで表面殺菌(数十秒)→ 滅菌水で洗い流す。

ステップ②:無菌操作で培地に接種

- 殺菌後の子実体を小さくカットし、シャーレ上の培地に置く。

- 培地は**PDA(馬鈴薯デキストロース寒天)**が推奨。

- シャーレを密封し、25~28℃の暗所で保管。

ステップ③:菌糸の生育観察

- 2~3日後に菌糸が伸び始める。

- 他の雑菌が出たら、清潔な部分だけを再度培地に移植(継代)し、純粋な菌株を得る。

【4】種菌の増殖(穀類種菌・液体種菌)

■ 穀類種菌の作成

- 蒸した麦・トウモロコシ・玄米などを滅菌瓶に入れてオートクレーブで滅菌。

- 上記で得た純粋な菌糸を瓶内に接種し、培養する(25~28℃、2~4週間)。

■ 液体種菌の作成

- ブドウ糖や酵母エキスを加えた液体培地に菌糸を接種し、シェーカーで培養。

- 液体菌は培養スピードが速く、量産向き。

注意点・アドバイス

- 白キクラゲは他の木材腐朽菌(特にヒメカバイロタケ)との共生が必要なため、単独ではホダ木上での結実が難しいです。

- 菌糸培養後の本格的なキノコ栽培(果実化)には、補助菌(共生菌)との共存が必要なため、プロの種菌セットを購入するのが現実的。

- 培養時は雑菌汚染に細心の注意を払うこと。

まとめ

| ステップ | 内容 |

| 菌源採取 | 子実体から or 市販菌株を使用 |

| 純粋培養 | PDA培地で無菌的に分離培養 |

| 種菌の増殖 | 穀類 or 液体培地で拡大培養 |

| 果実化(結実) | 共生菌を併用した木材などでの栽培 |

白キクラゲを果実化させるためのポイント

◉ 白キクラゲは「共生菌」が必要

白キクラゲは他の木材腐朽菌(特に「ヒメカバイロタケ」Annulohypoxylon archeri)の菌糸がある木材上でしか実体を形成しません。つまり:

- 白キクラゲ単独ではキノコは出ません(菌糸は伸びるが実をつけない)。

- ヒメカバイロタケなどの菌が木材内に存在していると、共生的に白キクラゲが結実します。

栽培方法:共生菌と白キクラゲの同時培養

【方法1】天然木(ホダ木)での栽培

▼ 材料:

- 広葉樹(クワ、エノキなど)の丸太または太めの枝(直径10~20cm、長さ30~50cm)

- 白キクラゲ菌糸(穀類種菌)

- ヒメカバイロタケ菌糸(穀類種菌)

▼ 手順:

- 丸太にドリルで直径1cm、深さ2~3cmの穴を等間隔にあける。

- ヒメカバイロタケの種菌をまず接種し、木材内部で定着させる(1~2ヶ月ほど)。

- その後、白キクラゲの種菌を追加接種する。

- 湿度・温度を保ちながら保管(25~28℃、湿度80%以上)。

- 3〜6ヶ月後、適した環境で果実体が出現。

【方法2】人工培地による袋栽培(省スペース・家庭用向け)

▼ 材料:

- オートクレーブ殺菌済みのおが粉培地(オガ粉 + フスマ + 水 + 石灰など)

- PP袋 or ブロック容器(耐熱性)

- 両種の菌(白キクラゲとヒメカバイロタケ)

▼ 手順:

- おが粉培地にヒメカバイロタケの菌を混ぜて袋詰め → 滅菌 → 接種。

- 2〜4週間後、ヒメカバイロタケ菌糸が伸びた段階で白キクラゲを接種。

- 室温25〜28℃・湿度80%以上の環境で管理。

- 発生時には袋に切り込みを入れて果実体を外に出す。

小規模装置例:家庭向けキクラゲ培養ボックス

| 構成要素 | 内容 |

| 容器 | 45cm×30cm×30cm程度のプラスチックケース(密閉可能) |

| 湿度保持 | 超音波加湿器+湿度計(80%以上) |

| 温度制御 | ヒーター(冬季)または冷却ファン(夏季)+サーモスタット |

| 光 | 1日4〜6時間ほどのLED(直射日光不可) |

| 空気交換 | 側面にHEPAフィルター付小型ファン(酸欠・カビ防止) |

培養袋やホダ木をこの中に入れれば、家庭でも白キクラゲの果実体が観察・収穫できます。

成功のコツ・注意点

- 共生菌の先行定着が重要(白キクラゲだけだとキノコになりません)。

- 培養中の雑菌汚染に注意(特に袋栽培では無菌操作を徹底)。

- 白キクラゲは水分が多く、**収穫後は冷蔵保存(2〜3日)**が限度。乾燥させて保存も可。

白キクラゲとその共生菌(特にヒメカバイロタケなど)を自然界から採取する方法、

およびそれぞれの菌を増殖(純粋培養)する方法

菌床の製造方法を段階的に詳しく説明します。

🌿 1. 自然界での採取場所と時期

【白キクラゲ(Tremella fuciformis)】

- 場所:温暖で湿潤な地域の**広葉樹(特にクワ・エノキ・カキなど)**の朽木、倒木、立ち枯れ枝上。

- 発生時期:梅雨~秋(6月~10月)にかけて多湿な時期。

- 見た目:白~透明感のあるゼラチン質で、花のような形をしている。

【共生菌:ヒメカバイロタケ(Annulohypoxylon archeri)】

- 場所:同じく広葉樹の朽木表面(特にクワやカキ)、乾燥した木部に黒い炭のような粒状構造(子嚢殻)が見られる。

- 見た目:黒褐色~炭色のパッチが点在しているように見える。発生場所に白キクラゲが重なることもある。

🧪 2. 採取方法と無菌的な分離培養

◉ 採取道具

- 滅菌ピンセット・ナイフ

- 滅菌保存容器(滅菌済シャーレ、ビニール袋)

- エタノール、滅菌水

◉ 白キクラゲの菌糸分離手順

- 採取した白キクラゲの子実体を持ち帰る。

- 表面を75%エタノールで30秒処理 → 滅菌水で洗浄(2〜3回)。

- 無菌ベンチ(またはアルコールランプ下)で内部を少量取り、PDA培地に接種。

- 25~28℃、暗所で保温し、伸びた菌糸を継代培養。

◉ ヒメカバイロタケの菌糸分離手順

- 炭のような構造(子嚢殻)をナイフで削り取り。

- 同様に表面滅菌→内部の断面から菌を切り出す。

- MEAまたはPDA培地に接種→無菌的に培養。

両者とも他のカビに汚染されやすい

🧬 3. 菌の増殖(種菌作成)

【穀類種菌】

- 小麦や玄米を24時間吸水 → 蒸して柔らかくする。

- ガラス瓶に入れてオートクレーブ(または圧力鍋)で120℃・30分滅菌。

- 冷却後、白キクラゲまたは共生菌をそれぞれ接種。

- 25~28℃で2~4週間保温→菌糸が穀類全体に広がれば完成。

【液体種菌(オプション)】

- ブドウ糖2%、酵母エキス0.5%入りの液体培地に接種→振盪培養(シェーカー推奨)。

🧱 4. 菌床の製造方法(人工培地)

◉ おが粉菌床レシピ(10袋分の例)

| 材料 | 分量(g) |

| おが粉(広葉樹) | 5000 |

| フスマ(小麦のぬか) | 1000 |

| グルコース(糖) | 100 |

| 石灰 | 50 |

| 水 | 約3000ml(含水率60~65%目安) |

◉ 製造手順

- 上記を混合し、含水率を調整。

- PP袋(耐熱)に2~3kg詰めて上部に脱気穴を開ける。

- 120℃で90分滅菌(圧力鍋またはオートクレーブ)。

- 冷却後、まずヒメカバイロタケの種菌を接種→2〜4週間培養。

- 共生菌が定着した後、白キクラゲの種菌を追加接種。

- 温度:25〜28℃、湿度:80%以上で管理。

🌾 5. 発生条件と管理

- 結実条件:

- 温度:25~28℃

- 湿度:90%以上

- 光:1日4~6時間の弱い光

- 空気:換気は必須(CO₂が溜まると発生しにくい)

- 発生までの期間:接種後2~3ヶ月で果実体が出始めることが多い。

🔧 6. 応用とヒント

- 発見した場所で白キクラゲと共生菌が同時に存在していた場合、その木片自体を小さくカットし、培地に直接置いて共同培養する方法も有効です(フィールド・コクーン方式)。

- 乾燥した朽木を持ち帰り、加湿チャンバーに入れると自然発生する場合があります。

白キクラゲ(Tremella fuciformis)の各栽培期における最適なCO₂濃度(ppm)

キクラゲ類の代謝・生育に関する研究や商業栽培の知見をもとに推定されます。白キクラゲ自体のCO₂要求に関する詳細な研究は少ないため、類似の担子菌(黒キクラゲやシイタケ)に基づいた近似値を以下に示します。

🍄 各栽培期における最適CO₂濃度(推定値)

| 栽培期 | 主な活動 | 最適CO₂濃度(ppm) | 備考 |

| ① 培養期(菌糸生長) | 菌糸が基質中に広がる | 1,000~3,000 ppm | 高CO₂環境は菌糸の成長促進に有効。換気は最小限に。 |

| ② 転換期(原基形成) | 子実体の原基(芽)が形成される | 800~1,200 ppm | やや低めのCO₂と高湿度が原基形成を誘導。CO₂過多は阻害要因。 |

| ③ 発生期(子実体成長) | 白キクラゲの傘が成長する | 600~1,000 ppm | 通気性が必要。CO₂過剰だと歪形や軟化、酸欠の原因に。 |

| ④ 収穫直前 | 成熟し収穫可能になる | 500~800 ppm | 通常の室内レベルに近づける。換気・湿度調整を重点管理。 |

🔍 解説

- *培養期(高CO₂)**では、好気性菌糸の生育にCO₂が代謝促進要因として作用。

- *原基形成〜発生期(低CO₂)**では、酸素要求が高くなるため換気を強化する必要があります。

- 白キクラゲは高湿度かつ適度な通気性を好みます。CO₂が高すぎると形状異常や雑菌繁殖のリスクがあります。

📘 出典・参考

- キクラゲ類(特に黒キクラゲ)の栽培指導マニュアル(中国農業科学院、台湾農業研究機関)

- 曹勇『食用キノコの環境制御と施設設計』

- 商業栽培農家の実地指導記録

20ftのコンテナ内で栽培する場合、菌床は何本まで設置するのがベスト

20ftコンテナ内で白キクラゲを効率的に栽培する場合、菌床の本数(=栽培密度)は「換気・湿度管理・CO₂濃度」を維持しながら、スペースと棚配置を最適化することが重要です。

以下に計算と実用的な提案を示します。

📦 1. 20ftコンテナの基本仕様

| 項目 | 数値 |

| 内寸(L×W×H) | 約5.9m × 2.3m × 2.3m |

| 容積 | 約31.2 m³ |

| 床面積 | 約13.6 ㎡ |

🧱 2. 菌床のサイズと配置条件(例)

| 項目 | 数値例 |

| 菌床サイズ | 約φ10cm × 高さ20cm |

| 棚段数 | 5段(床〜天井2mまで使用) |

| 棚間通路 | 幅約60cm(中央に通路1本) |

| 菌床間隔 | 側面2cm、上下10cm程度確保 |

📐 3. 配置パターンと最大本数

- 両側に棚(奥行40cm)を設置

- 中央に通路(60cm)

- 各棚に菌床を1段に20本 × 5段 = 100本/棚

- 両側棚で 100本 × 2列 = 200本/1列

- 棚を長さ5.5mに沿って3列設置可能(棚と棚の間に適切な通気空間)

→ 合計:

200本/列 × 3列 = 最大600本

✅ 4. ベストな本数(推奨)

| 種類 | 本数 | 理由 |

| 最大限詰めた場合 | 約600本 | 空間をフル活用。ただしCO₂・湿度制御が難しくなる。 |

| 推奨(管理・通気優先) | 400〜500本 | 発生率と品質を両立。CO₂制御もしやすく雑菌抑制効果。 |

💡補足:CO₂再利用や空調設計を考えるなら…

- 空気混合循環ファン・排気ファンを導入することで最大600本でも管理可能

- 白キクラゲのCO₂排出を他作物(例:葉菜類)に供給するシステムとの連携で相乗効果あり

🔚 結論(おすすめ)

20ftコンテナでの白キクラゲ栽培は、400〜500本の菌床配置が品質・管理効率・収益性のバランスが取れた最適範囲

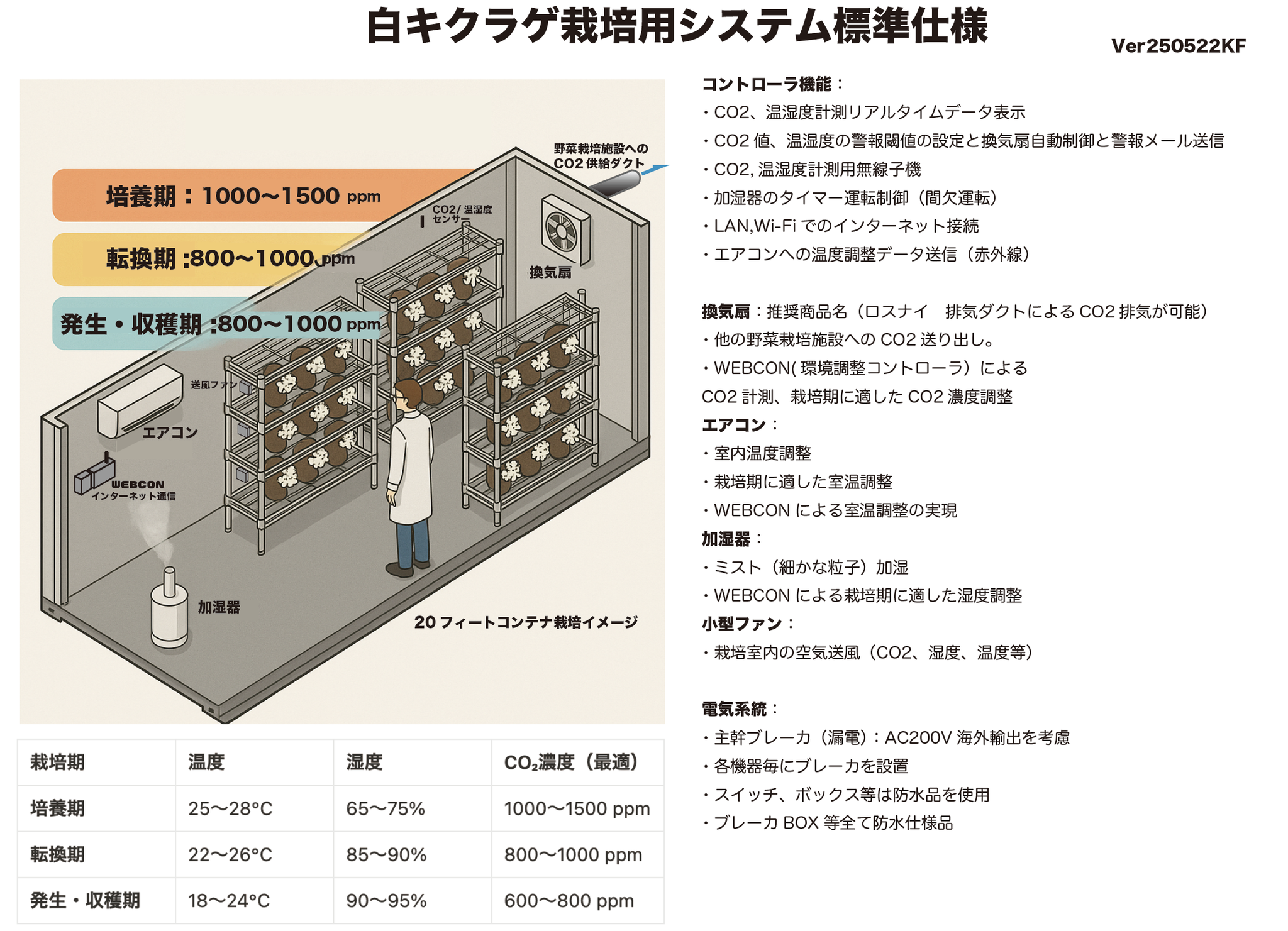

20ftコンテナでの栽培イメージ

培養期、転換期、発生・収穫期の各概ねの日数

白キクラゲの人工栽培における各栽培ステージの一般的な期間(日数)は以下の通りです。ただし、栽培環境(温度・湿度・CO₂濃度・品種)により若干前後します。

🍄 白キクラゲの栽培サイクル(菌床栽培)

| 栽培ステージ | 概要 | 日数(目安) |

| 培養期 | 菌糸が菌床全体に回るまでの期間 | 約 25〜35日 |

| 転換期 | 気相転換・刺激により子実体の原基形成を促す期間 | 約 3〜7日 |

| 発生・収穫期 | 子実体が成長し、収穫に至るまでの期間 | 約 7〜15日(1回目)(再発生含むと+10〜20日) |

🔄 補足:リピート収穫(フラッシュ収穫)

- 同じ菌床から2〜3回収穫が可能。

- 第2〜3フラッシュではやや小ぶりだが、品質は良好。

📊 総栽培期間(1サイクル)

- 目安:35〜55日程度(再発生を含めると最大70日)

「各期の環境条件(温湿度・CO₂)」や「CO₂排出量モデル」「収穫量推定モデル」、及び3回収穫での総CO2量

以下に、白キクラゲの各期における環境条件・CO₂排出量モデル・収穫量推定モデル、および3回収穫時の総CO₂排出量(ppm換算)をまとめてご説明します。

🍄 1. 白キクラゲの各栽培期における環境条件(目安)

| 栽培期 | 温度 | 湿度 | CO₂濃度(最適) |

| 培養期 | 25〜28℃ | 65〜75% | 1000〜1500 ppm |

| 転換期 | 22〜26℃ | 85〜90% | 800〜1000 ppm |

| 発生・収穫期 | 18〜24℃ | 90〜95% | 600〜800 ppm |

🧪 2. CO₂排出量モデル(菌床1本あたり)

CO₂排出は、主に菌糸の呼吸・有機物の分解過程で発生します。

| 栽培期 | 期間(日) | CO₂排出量(g/日/本) | 総CO₂排出量(g/本) |

| 培養期 | 約30日 | 約0.9〜1.2 g | 27〜36g |

| 転換期 | 約5日 | 約0.5〜0.8 g | 2.5〜4g |

| 発生・収穫期 | 約12日×3回 | 約0.4〜0.7 g | 15〜25g(3回合計) |

→ 合計(3回収穫):約45〜65g/本

📦 3. これを20ftコンテナに換算(菌床500本想定)

| 項目 | 数値範囲 |

| 菌床数 | 500本 |

| 総CO₂排出量(g) | 22,500〜32,500g |

| → kg換算 | 約22.5〜32.5 kg |

🌫️ 4. 総CO₂量をppmで換算

CO₂ ppm 換算式(簡易):

\text{ppm} = \frac{\text{CO₂(g)} × 0.554}{\text{コンテナ内気積(m³)}}

- 20ftコンテナ内気積:約31.2 m³

- 0.554 は g を ppm/m³ に変換する定数(理想気体の条件)

| 総CO₂(g) | ppm換算値(理論最大) |

| 22,500 g | 約 399,000 ppm |

| 32,500 g | 約 576,000 ppm |

※これは密閉空間にすべてのCO₂が蓄積された場合の理論値

🧮 5. 現実的なCO₂濃度上昇(排出×時間×換気)

例:1時間あたり合計100gのCO₂が出た場合の上昇:

100 × 0.554 ÷ 31.2 ≒ 1.78 ppm/秒 → 約6400 ppm/時間

→ 換気なしだと急速に上昇するため、常時排気・混気(ロスナイなど)で700〜1200 ppmを維持する必要があります。

🌾 6. 収穫量推定モデル(1菌床あたり)

| 回数 | 収穫量(g)/回 | 合計収穫量(g) |

| 1回目 | 約120〜150g | |

| 2回目 | 約80〜100g | |

| 3回目 | 約50〜80g | 250〜330g/本 |

✅ 結論(菌床500本で)

- 総CO₂排出量(3回収穫):約22.5〜32.5kg

- 総収穫量:125〜165kg

- ppm換算CO₂濃度(理論最大):約40万〜57万ppm

🌿→ よって、CO₂制御付きの通気システムを前提に700〜1000ppm維持

白キクラゲ栽培における「各期の環境条件」「CO₂排出モデル」「収穫量モデル」、および20ftコンテナ内500菌床からのCO₂排出量のppm換算

■ 各成長期の環境条件(最適条件)

| 期間 | 温度 | 湿度 | CO₂濃度(ppm) | 日数目安 |

| 培養期 | 23〜27℃ | 70〜80% | 800〜1200 | 約20日 |

| 転換期 | 20〜24℃ | 85〜90% | 700〜900 | 約3〜5日 |

| 発生・収穫期 | 18〜23℃ | 90〜95% | 500〜700 | 約10日×3収穫(更新型) |

■ CO₂排出モデル(500菌床あたり)

| 成長期 | CO₂排出量(g) |

| 培養期 | 15,750 g |

| 転換期 | 1,625 g |

| 発生・収穫期 | 10,000 g |

| 合計 | 27,375 g = 27.38 kg |

■ CO₂排出量のppm換算(20ftコンテナ)

- 容積:31.2 m³

- 換算係数:0.554 ppm/g/m³

- 理論最大CO₂濃度(換気・吸収が全くない仮定での蓄積時):

- ≈ 486 ppm

■ 収穫量モデル(500菌床あたり)

| 収穫回数 | 収穫量(g) |

| 1回目 | 67,500 g |

| 2回目 | 45,000 g |

| 3回目 | 32,500 g |

| 合計 | 145,000 g = 145 kg |

白キクラゲ(Tremella fuciformis)の菌床1本あたりの平均的な収穫量および収穫スケジュールについて、以下のようにまとめました。

■ 白キクラゲ菌床1本あたりの収穫量とスケジュール

| 回数 | 収穫量(g)※目安 | 栽培期間(各段階) | 所要日数(目安) | 累計日数 |

| 1回目 | 120〜150g(平均135g) | 培養期(20日)→転換期(4日)→発生期(10日) | 約34日 | 約34日 |

| 2回目 | 80〜100g(平均90g) | 転換期(3日)→発生期(10日) | 約13日 | 約47日 |

| 3回目 | 50〜80g(平均65g) | 転換期(3日)→発生期(10日) | 約13日 | 約60日 |

| 合計 | 290g前後 |

■ 補足

- 収穫は最大3回程度が一般的です。それ以降は品質・量ともに低下します。

- 「転換期」は発生条件への環境調整(温湿度・光・CO₂など)を行う期間です。

- 「発生期」は実際に白キクラゲの子実体が発育・成長する期間です。

- 実際の収穫量や日数は、培養技術・環境制御・菌種の力により変動します。

ご希望があれば、月別収穫計画や年間シミュレーションも作成できます。必要ですか?