万年筆、ロルバーンとiPad mini

2025/10/13 サイト “note”へ投稿しました。

最近、パソコンに向かうのが、少し億劫になってきた。

長い時間、無機質な画面を見つめていると、いつのまにか心の呼吸が浅くなっているのに気づく。

そんなある日、ふと思いついた。

ノートに手で書いた文字を、そのままスマホ等で写真に撮り、AIに渡してみたらどうだろう――と。

試してみると、驚くほど自然だった。

ノートに描いた線や文字が、そのまま思考の延長としてAIの中に流れ込んでいく。

画面の上で打つよりも、ずっと人間らしい作業だった。

以来、私はひたすらノートに書くようになった。

文字を、図を、矢印を。手を動かすことで、考えが形になり、

考えるほどに、心が静まっていくのを感じる。

使用している筆記具

私は昔から字がうまくない。

パソコンに任せていたからか漢字も時々あやふやになる。

だから本来なら、あとで消して書き直せるシャープペンが向いているのだろう。

けれど、目が弱いせいか、黒インクのくっきりとした線を見るとほっとする。

その安心感が、私を万年筆へと向かわせる。

ノートには、仕事の構想や技術的なメモ、時には思いつきの断片が並ぶ。

人に見せるためではないが、書くときはできるだけ丁寧に、と心がけている。

ただ、ふとした閃きの瞬間には、文字が自分でも読めぬほど走り出すことがある。

それもまた、思考の呼吸のようなものだ。

長い年月、さまざまな筆記具を試してきた。

今は、ノック式万年筆に落ち着いている。

キャップを外す手間もなく、すぐに書けるというのがいい。

パイロットの「Capless」、そしてプラチナの「CURIDAS」。

どちらも、私にとっては信頼できる相棒だ。

ボールペンは時にインクの出が悪く、心の流れを止めてしまう。

万年筆は違う。

書き出しがなめらかで、思考がそのまま線になって紙の上を走っていく。

特にロルバーンの紙には、にじみの少ないCURIDASの極細(EF)が合う。

Caplessは外出には少し高価すぎて気を遣うが、CURIDASなら気楽に持ち出せる。

値段の安心感も、創造の自由を支えてくれる。

使用しているノート

ノートはロルバーンのLサイズ、リフィル式を愛用している。

iPad miniよりわずかに小さく、どちらも片手で持てる。

このサイズ感が、私にはちょうどいい。

ロルバーンの紙は、万年筆でも裏抜けしない。

書き心地が柔らかく、思考をそっと受け止めてくれる。

手で書くという行為は、打ち込むこととは違う。

文字を刻む時間が、心を落ち着かせ、思索を深めてくれる。

万年筆は、書き直しがきかない。

その不自由さが、むしろ私の頭を整理してくれる。

考え抜いた一文が、後悔の少ない言葉になる。

不思議なことに、パソコンで入力するよりも修正が減った。

この一冊のノートに、私はすべてを託している。

アイデア、装置の構成、仕様、スケジュール、ToDoリスト。

それらが頁の上で静かに混ざり合い、やがて形になっていく。

AIの時代になって、ノートの役割も変わりつつある。

ページをスマホで撮れば、AIが文字や図を読み取り、

WordやPowerPointの形式で整理してくれる。

「文章だけをテキスト化して」と頼めば、周囲の余計なものも見事に無視してくれる。

さらに、ノートにAIへの質問を書き、写真を送る。

すると、AIはまるで編集者のように答えを返してくる。

多少文字が乱れていても、文脈から正確に読み取ってくれる。

人間の理解力にも似た不思議な力を感じる。

綺麗に書けばなおのこと、的確に応えてくれる。

手書きが思考を深める理由

1. 脳が深く働くから

手書きは、「考える → 書く → 見る」という連鎖の行為だ。

思考、運動、視覚——それらが同時に動くことで、

記憶に刻まれ、思索が奥行きを持ちはじめる。

2. 遅いことが、考える時間になるから

キーボードは速すぎる。指が先に動く。

手書きは遅い。

だからこそ、ひと文字ごとに「何を書くか」を考える時間が生まれる。

ゆっくりと書くことで、言葉が沈殿し、輪郭を持ちはじめる。

3. 身体が思考を助けるから

手を動かす行為は、頭を動かす行為でもある。

ペン先が紙をなぞるたび、心もまた動き出す。

書くという身体のリズムが、集中を呼び、創造を誘う。

4. 自由で、制約がないから

紙の上では、矢印も囲みも余白も、すべてが自由だ。

思考の構造をそのまま描ける。

その自由が、私の発想を支えている。

iPad mini の活用法

私は初代のiPad miniからの付き合いだ。

AIの主軸はChatGPTに一本化している。

ロルバーンに書いたプロンプトを写真に撮り、ChatGPTに送る。

すると、それがレポートの形に整えられて戻ってくる。

完成したデータは印刷して、別のロルバーンに貼る。

プロジェクトごとに整理し、ページをめくるたび、

過去の思考と新しい発見が出会う。

提案書や資料に添えるイメージやアイコンも、AIが描いてくれる。

絵心のない私にはありがたい存在だ。

AIを一本に絞ったのは、作業をシンプルにしたかったからだ。

あれこれ使うと、どのAIで何を作ったかが分からなくなるし費用もかさむ。

道具は少ない方が、思考は深まる。

整理と仕上げにはNotionを使う。

どんな形式のデータも受け入れ、

PDFにも、Webにも、自由に姿を変える。

ページを閉じずに公開できる——

それはまるで、ノートが息をしているような感覚だ。

✍️ 結びに

書くことは、考えることだ。

そして、書く道具を選ぶことは、生き方を選ぶことに似ている。

私にとってペンとは、思考の杖であり、静かな伴侶である。

例: 「白いキクラゲ栽培プロジェクト」用キャラクタ

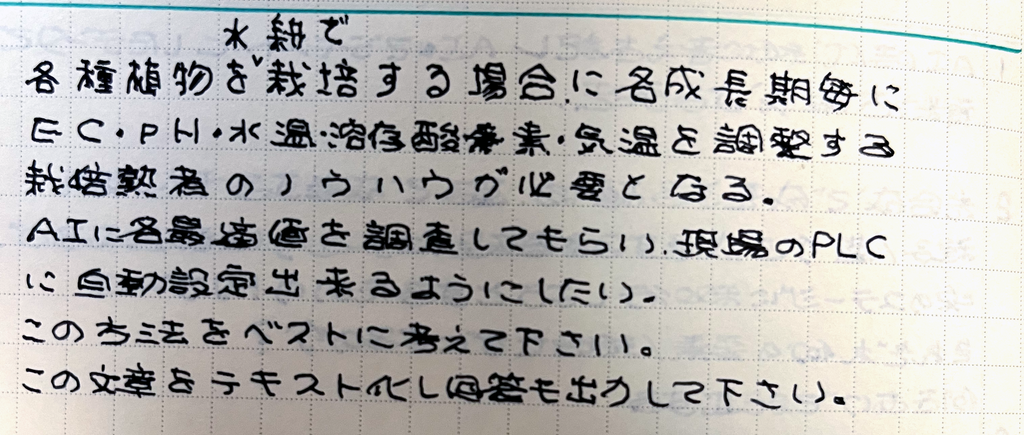

例:AIに手書き文章を写真にし送付(汚い字で恥ずかしい 手書き原稿)

After: なんと言う事だろう!

- 汚い字でも認識してくれた。(下記AIより)

以下は、画像の内容を正確にテキスト化したものと、その内容に対する解説・回答です。

📝テキスト化

水耕で各種植物を栽培する場合に、成長期毎にEC・PH・水温・溶存酸素・気温を調整する

栽培熟者のノウハウが必要となる。

AIに各最適値を調査してもらい、現場のPLCに

自動設定出来るようにしたい。

この方法をベストに考えて下さい。

この文章をテキスト化して回答を出力して下さい。

💡内容の要約

水耕栽培において、植物ごと・成長段階ごとに最適な

- EC(電気伝導度)

- pH(酸性・アルカリ性)

- 水温

- 溶存酸素量(DO)

- 気温

を調整する必要があり、従来は熟練者の経験(ノウハウ)に頼ってきた。

しかし、この調整をAIに最適化させ、PLC(制御装置)に自動反映する仕組みを構築したいという提案・指示内容です。

✅ 回答・提案(ベストな方法)

💬 まとめ

詳細は㊙です

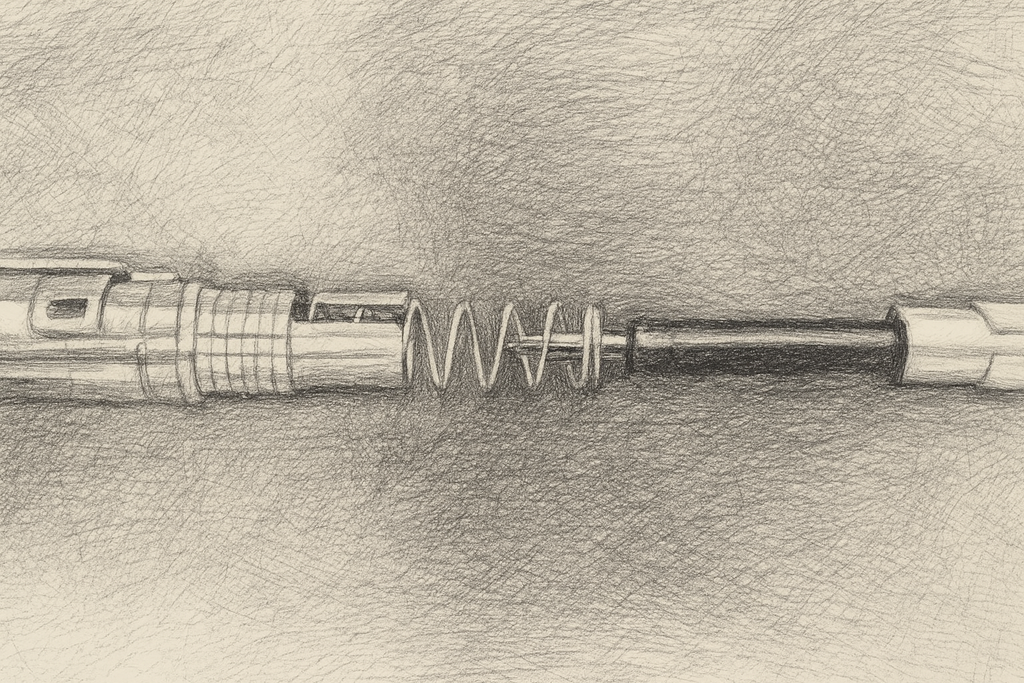

おまけ? ってか備忘録: CURIDASの分解組立方法

インクカートリッジ交換やペン先クリーニングのため、CURIDASを分解すると全てのパーツが分解出来てしまうので再度組立する時にコイルバネの入れる位置等が判らなくなり焦る。下記に手順をメモしておきます。

ボディーの上軸を、ねじって外す。

ペン先軸を引き出す。コイルバネは抜き取らないよう注意

AI活用事例:AIに写真をスケッチして貰うと見えにくい箇所が見えてきます。

インクカートリッジ交換時、金属保護キャップを外す。

インク交換が終わったらペン先軸を差し込む前にティッシュで覆いペン先を下にして振りインクがティッシュに滲み出たら忘れずにインクカートリッジ保護キャップをはめてペン先軸をバネを通して下軸に差し込む。

- 注意:インクカートリッジは硬く指でつまみ押してもインクが出ない。

上軸を取付て完了。

ポイント:分解時はバネを抜いたり下軸は分解しない。

CaplessはメンテしやすいのにCURIDASは何故こんなにバラバラになるのか?考えてみた。CURIDASは軸にペン先を収納する時に外気があたりペン先が乾かないように樹脂製の弁を備え、ノックすると弁をペン先が押し出し筆記可能となる機能を持つ。

メーカとしては、この機構の修理依頼も受ける必要があるので細かく分解できる構造にしたと推測する。しかし、利用者にとってインク交換する際にここまで分解出来てしまうと、、、。

パイロット社さん。折角他社より優れた機能付きなので説明書1枚同梱されては如何?(笑)